掲示板

BBS管

管理者さん (9ckx763u)2025/6/20 11:13 (No.1462516)削除第13回 8月度読書会テーマ『死後の恋』(夢野久作)の忌憚のない感想を幹事のテーマに沿い、ご自由に書込み願います。

里

里井さん (9likk8j4)2025/7/13 08:09削除『死後の恋』について

昨日の読書会、お疲れ様でした。8月のテーマとなります。

本作品を選んだのは、一年ほど前、私が脚本を書いた朗読劇が上演されたことが発端です。夢野久作の不思議な世界、堪能いただければ幸いです。

下記のようなテーマを考えております。

(1)コルニコフは「飲み死したい」などと口走っています。全てを捨てた男が、なぜ、こんなにも怯えているでしょう? 私は、死より恐ろしいものは何か? という発想で無限地獄のように永遠に閉じ込めらること、と考えてみました。みなさんは、どう思いますか? どう感じますか?

(2)夢野久作の作風かもしれませんが、この作品のように「分からないこと」「謎を残すこと」について、書く立場としてどう評価されますか? 私は、作品では語られなくとも、作者のしての答えは持っているべき、と考えています。読者丸投げは、作者として無責任ではないかという意味です。

また、かつて『エヴァンゲリオン』のように、よく分からないものの価値が高かった時代もありますが、今は分かりやすい方がウケる時代。分かりやすさはアニメの世界に限らず今風の価値観だと思うのですが、みなさんの評価はいかがでしょう?

(3)異性装、夢野久作の時代に驚きとして捉えられたのだと思います。本作品の発表は1928年ですが、塚歌劇団の発足は1919年、男装したマレーネ・ディートリヒが女性にキスをするシーンで話題となった映画『モロッコ』は1930年。現代では衝撃的な結末とは解釈できない気もしますが、そういう時代だったのでしょう。

小説を読む際、その時代背景も考慮する必要があるでしょうか? みなさんのご見解をお聞きしたいです。

(4)(1)に関連し、モータルである人が死を恐れるのはなぜか? という一般論として考えてみるとどうなるでしょうか? そもそも死への恐怖とは究極的に何か? という点についてコメントいただけると、ありがたいです。

昨日の読書会、お疲れ様でした。8月のテーマとなります。

本作品を選んだのは、一年ほど前、私が脚本を書いた朗読劇が上演されたことが発端です。夢野久作の不思議な世界、堪能いただければ幸いです。

下記のようなテーマを考えております。

(1)コルニコフは「飲み死したい」などと口走っています。全てを捨てた男が、なぜ、こんなにも怯えているでしょう? 私は、死より恐ろしいものは何か? という発想で無限地獄のように永遠に閉じ込めらること、と考えてみました。みなさんは、どう思いますか? どう感じますか?

(2)夢野久作の作風かもしれませんが、この作品のように「分からないこと」「謎を残すこと」について、書く立場としてどう評価されますか? 私は、作品では語られなくとも、作者のしての答えは持っているべき、と考えています。読者丸投げは、作者として無責任ではないかという意味です。

また、かつて『エヴァンゲリオン』のように、よく分からないものの価値が高かった時代もありますが、今は分かりやすい方がウケる時代。分かりやすさはアニメの世界に限らず今風の価値観だと思うのですが、みなさんの評価はいかがでしょう?

(3)異性装、夢野久作の時代に驚きとして捉えられたのだと思います。本作品の発表は1928年ですが、塚歌劇団の発足は1919年、男装したマレーネ・ディートリヒが女性にキスをするシーンで話題となった映画『モロッコ』は1930年。現代では衝撃的な結末とは解釈できない気もしますが、そういう時代だったのでしょう。

小説を読む際、その時代背景も考慮する必要があるでしょうか? みなさんのご見解をお聞きしたいです。

(4)(1)に関連し、モータルである人が死を恐れるのはなぜか? という一般論として考えてみるとどうなるでしょうか? そもそも死への恐怖とは究極的に何か? という点についてコメントいただけると、ありがたいです。

藤

藤堂勝汰さん (9lr4njnp)2025/7/16 10:45削除夢野久作著 死後の恋を読んで

【テーマ】

(1)コルニコフは「飲み死したい」などと口走っています。全てを捨てた男が、なぜ、こんなにも怯えているでしょう? 私は、死より恐ろしいものは何か?

という発想で無限地獄のように永遠に閉じ込めらること、と考えてみました。みなさんは、どう思いますか? どう感じますか?

(answer)

「死後の恋」の存在を肯定する人が現れない=自分の一人合点、一人相撲、一人よがりであって、本当はそんなもの(人物)は存在しなかったのかもしれないと思えるようになっていたのだと思う。

戦争の記憶、壮絶な部隊の死、そこにいたであろう若く美しい「リヤトニコフ」の存在、彼(彼女)のコルニコフへの思い。

それら全てが時間の経過、日々の酒、誰からも相手にされない事により、彼の現実が実は彼一人の勝手な空想であったのかもしれないと感じつつあったのではないでしょうか?

実際、「リヤトニコフ」はコルニコフに対して恋心を覚えていたのかもコルニコフの述懐だけではにわかに信じがたい為。

(2)夢野久作の作風かもしれませんが、この作品のように「分からないこと」「謎を残すこと」について、書く立場としてどう評価されますか?

私は、作品では語られなくとも、作者としての答えは持っているべき、と考えています。読者丸投げは、作者として無責任ではないかという意味です。

また、かつて『エヴァンゲリオン』のように、よく分からないものの価値が高かった時代もありますが、今は分かりやすい方がウケる時代。

分かりやすさはアニメの世界に限らず今風の価値観だと思うのですが、みなさんの評価はいかがでしょう?

(answer)

まず小説のジャンルで変わってくると思います。

純文学では作者自身が解(言いたいこと)を持っているならば、それが読者や視聴者に伝わらなくてもいいと思います。

エンタメではそれだと成立しないことが予想されるため、予めプロットなりオチやからくりが必要になってくると思います。

本作「死後の恋」は、最初から最後までコルニコフが道化師の役割を担っており、聞く立場の人間が皆、彼に恋心を抱く者などいないと読む人全員に思わせる構成をとっている。

この題名と全く一致していないところに皮肉が込められているため、読者の共感を得ることに成功したのだと思う。

(3)異性装、夢野久作の時代に驚きとして捉えられたのだと思います。

本作品の発表は1928年ですが、宝塚歌劇団の発足は1919年、男装したマレーネ・ディートリヒが女性にキスをするシーンで話題となった映画『モロッコ』は1930年。

現代では衝撃的な結末とは解釈できない気もしますが、そういう時代だったのでしょう。

小説を読む際、その時代背景も考慮する必要があるでしょうか? みなさんのご見解をお聞きしたいです。

(answer)

テーマにもよると思います。革命や戦時下において引き起こされるドラマの場合、平常時とは違う心理状態が十分に考えられるでしょう。

今回の異性装や同性愛は時代背景もありますが、どちらかというとどれだけ周りの目や態度が厳しいかの方が気になるところです。

小説のテーマとしては、どれだけ抑圧されたのか? それでも尚自分の生き方を選んだのか? のギャップの大きさを時代や、時代的背景から知り、自分の中で果たして自分だったらどうするのかを考えたりすると思います。

(4)(1)に関連し、モータルである人が死を恐れるのはなぜか? という一般論として考えてみるとどうなるでしょうか?

そもそも死への恐怖とは究極的に何か? という点についてコメントいただけると、ありがたいです。

(answer)

自分の死よりも死を実感するのは「他人」の死ではないでしょうか?

自分は病気で大きな手術を3度ほど経験していますが、自分の「死」を実感したことはありません。

むしろ、母の死を確認し、見送った時に本当の意味で「死」が実感できた気がします。

戦争でも同じなのではないでしょうか?

仲間の死、この小説では「リヤトニコフ」がレイプされた後、2発の銃弾を浴びたその無残な光景を見た時に、死に慄いたのではないでしょうか?

死への恐怖とは究極的に昨日まであった生の存在が、今日になって自分の前から消えて無くなるということではないでしょうか?

今回初めて「夢野久作」の作品を読みました。前回の読書会テーマが「鏡地獄」(江戸川乱歩著)であったため、乱歩の生きた時代を調べる中で、夢野久作の本著を読み、何か共通項があると思い、調べてみたところ、乱歩と夢野はほぼ同時期に生き、互いを知る仲であったことが分かり益々興味が沸いた。

■夢野 久作(ゆめの きゅうさく、1889年〈明治22年〉1月4日- 1936年〈昭和11年〉3月11日)(享年47歳)は小説家。陸軍少尉、禅僧、新聞記者、郵便局長という経歴も持つ。

幼名は直樹、出家名は杉山泰道(すぎやまやすみち)、禅僧としての名は雲水(うんすい)、号は萠圓、柳号は三八。

■江戸川 乱歩(えどがわ らんぽ、1894年〈明治27年〉10月21日 - 1965年〈昭和40年〉7月28日)(享年71歳)は、日本の推理作家、

怪奇・恐怖小説家、アンソロジスト。日本推理作家協会初代理事長。位階は正五位。勲等は勲三等。ペンネームの由来は、小説家のエドガー・アラン・ポーのもじり。本名は平井 太郎(ひらい たろう)。

大正から昭和期にかけて活躍し、主に推理小説を得意とした。また、第二次世界大戦後は推理小説分野を中心に評論家や研究家、編集者としても活躍した。

乱歩の寄付で創設された江戸川乱歩賞が推理作家の登竜門となるなど、後世にも大きな影響を与えた。

互いに20世紀初頭を生き、従来の娯楽小説のイメージを大きく変えた立役者であるといえる。

この時代の特徴なのかもしれないが、「精神病」(※今はこういういい方はしないが)に侵された人物が題材になるケースが多いと感じる。

今は精神疾患を一つの社会現象として捉える向きが一般的であるが、1900年初頭は一回そのレッテルを貼られると、社会復帰が絶望的であったと感じる。

その原因はさまざまであるが、一番多いのは戦争によって人の死を間近にした場合ではなかろうか?

今回、里井さんが書いた朗読劇の脚本、そしてそれを実演したYouTubeを拝聴させてもらった。

原作とは一味も二味も違う演出をしており、また違った「死後の恋」を楽しむことができた。

改めて原作という存在の凄さを知ることができたし、その原作を基にオリジナルの「死後の恋」を作る難しさを垣間見ることができた。

似て非なるものであることは承知しているが、独自の解釈をすることにより、もしかしたら聞く人の本作へのイメージも変わるかも? という不安も沸いた。

※モータル

「死すべき運命の」「死を免れない」「致命的な」「致死量の」「生死にかかわる」「死の」「臨終の」「ものすごい」「すさまじい」「考えられる」「想像できる」、キリスト教の用語として「大罪の」「地獄行きの」といった意味

【テーマ】

(1)コルニコフは「飲み死したい」などと口走っています。全てを捨てた男が、なぜ、こんなにも怯えているでしょう? 私は、死より恐ろしいものは何か?

という発想で無限地獄のように永遠に閉じ込めらること、と考えてみました。みなさんは、どう思いますか? どう感じますか?

(answer)

「死後の恋」の存在を肯定する人が現れない=自分の一人合点、一人相撲、一人よがりであって、本当はそんなもの(人物)は存在しなかったのかもしれないと思えるようになっていたのだと思う。

戦争の記憶、壮絶な部隊の死、そこにいたであろう若く美しい「リヤトニコフ」の存在、彼(彼女)のコルニコフへの思い。

それら全てが時間の経過、日々の酒、誰からも相手にされない事により、彼の現実が実は彼一人の勝手な空想であったのかもしれないと感じつつあったのではないでしょうか?

実際、「リヤトニコフ」はコルニコフに対して恋心を覚えていたのかもコルニコフの述懐だけではにわかに信じがたい為。

(2)夢野久作の作風かもしれませんが、この作品のように「分からないこと」「謎を残すこと」について、書く立場としてどう評価されますか?

私は、作品では語られなくとも、作者としての答えは持っているべき、と考えています。読者丸投げは、作者として無責任ではないかという意味です。

また、かつて『エヴァンゲリオン』のように、よく分からないものの価値が高かった時代もありますが、今は分かりやすい方がウケる時代。

分かりやすさはアニメの世界に限らず今風の価値観だと思うのですが、みなさんの評価はいかがでしょう?

(answer)

まず小説のジャンルで変わってくると思います。

純文学では作者自身が解(言いたいこと)を持っているならば、それが読者や視聴者に伝わらなくてもいいと思います。

エンタメではそれだと成立しないことが予想されるため、予めプロットなりオチやからくりが必要になってくると思います。

本作「死後の恋」は、最初から最後までコルニコフが道化師の役割を担っており、聞く立場の人間が皆、彼に恋心を抱く者などいないと読む人全員に思わせる構成をとっている。

この題名と全く一致していないところに皮肉が込められているため、読者の共感を得ることに成功したのだと思う。

(3)異性装、夢野久作の時代に驚きとして捉えられたのだと思います。

本作品の発表は1928年ですが、宝塚歌劇団の発足は1919年、男装したマレーネ・ディートリヒが女性にキスをするシーンで話題となった映画『モロッコ』は1930年。

現代では衝撃的な結末とは解釈できない気もしますが、そういう時代だったのでしょう。

小説を読む際、その時代背景も考慮する必要があるでしょうか? みなさんのご見解をお聞きしたいです。

(answer)

テーマにもよると思います。革命や戦時下において引き起こされるドラマの場合、平常時とは違う心理状態が十分に考えられるでしょう。

今回の異性装や同性愛は時代背景もありますが、どちらかというとどれだけ周りの目や態度が厳しいかの方が気になるところです。

小説のテーマとしては、どれだけ抑圧されたのか? それでも尚自分の生き方を選んだのか? のギャップの大きさを時代や、時代的背景から知り、自分の中で果たして自分だったらどうするのかを考えたりすると思います。

(4)(1)に関連し、モータルである人が死を恐れるのはなぜか? という一般論として考えてみるとどうなるでしょうか?

そもそも死への恐怖とは究極的に何か? という点についてコメントいただけると、ありがたいです。

(answer)

自分の死よりも死を実感するのは「他人」の死ではないでしょうか?

自分は病気で大きな手術を3度ほど経験していますが、自分の「死」を実感したことはありません。

むしろ、母の死を確認し、見送った時に本当の意味で「死」が実感できた気がします。

戦争でも同じなのではないでしょうか?

仲間の死、この小説では「リヤトニコフ」がレイプされた後、2発の銃弾を浴びたその無残な光景を見た時に、死に慄いたのではないでしょうか?

死への恐怖とは究極的に昨日まであった生の存在が、今日になって自分の前から消えて無くなるということではないでしょうか?

今回初めて「夢野久作」の作品を読みました。前回の読書会テーマが「鏡地獄」(江戸川乱歩著)であったため、乱歩の生きた時代を調べる中で、夢野久作の本著を読み、何か共通項があると思い、調べてみたところ、乱歩と夢野はほぼ同時期に生き、互いを知る仲であったことが分かり益々興味が沸いた。

■夢野 久作(ゆめの きゅうさく、1889年〈明治22年〉1月4日- 1936年〈昭和11年〉3月11日)(享年47歳)は小説家。陸軍少尉、禅僧、新聞記者、郵便局長という経歴も持つ。

幼名は直樹、出家名は杉山泰道(すぎやまやすみち)、禅僧としての名は雲水(うんすい)、号は萠圓、柳号は三八。

■江戸川 乱歩(えどがわ らんぽ、1894年〈明治27年〉10月21日 - 1965年〈昭和40年〉7月28日)(享年71歳)は、日本の推理作家、

怪奇・恐怖小説家、アンソロジスト。日本推理作家協会初代理事長。位階は正五位。勲等は勲三等。ペンネームの由来は、小説家のエドガー・アラン・ポーのもじり。本名は平井 太郎(ひらい たろう)。

大正から昭和期にかけて活躍し、主に推理小説を得意とした。また、第二次世界大戦後は推理小説分野を中心に評論家や研究家、編集者としても活躍した。

乱歩の寄付で創設された江戸川乱歩賞が推理作家の登竜門となるなど、後世にも大きな影響を与えた。

互いに20世紀初頭を生き、従来の娯楽小説のイメージを大きく変えた立役者であるといえる。

この時代の特徴なのかもしれないが、「精神病」(※今はこういういい方はしないが)に侵された人物が題材になるケースが多いと感じる。

今は精神疾患を一つの社会現象として捉える向きが一般的であるが、1900年初頭は一回そのレッテルを貼られると、社会復帰が絶望的であったと感じる。

その原因はさまざまであるが、一番多いのは戦争によって人の死を間近にした場合ではなかろうか?

今回、里井さんが書いた朗読劇の脚本、そしてそれを実演したYouTubeを拝聴させてもらった。

原作とは一味も二味も違う演出をしており、また違った「死後の恋」を楽しむことができた。

改めて原作という存在の凄さを知ることができたし、その原作を基にオリジナルの「死後の恋」を作る難しさを垣間見ることができた。

似て非なるものであることは承知しているが、独自の解釈をすることにより、もしかしたら聞く人の本作へのイメージも変わるかも? という不安も沸いた。

※モータル

「死すべき運命の」「死を免れない」「致命的な」「致死量の」「生死にかかわる」「死の」「臨終の」「ものすごい」「すさまじい」「考えられる」「想像できる」、キリスト教の用語として「大罪の」「地獄行きの」といった意味

リ

リョージさん (9h9weyzm)2025/7/20 15:28削除(1)コルニコフは「飲み死したい」などと口走っています。全てを捨てた男が、なぜ、こんなにも怯えているでしょう? 私は、死より恐ろしいものは何か? という発想で無限地獄のように永遠に閉じ込められること、と考えてみました。みなさんは、どう思いますか? どう感じますか?

コルニコフは、戦場泥棒をやったことで無限地獄に閉じ込められてしまったのだと思う。

私はコルニコフが実際に経験し、考えたことは次のようなことだと解釈した。

リヤトニコフは女性の心を持った男性(トランスジェンダー)でコルニコフを愛しており、家宝である宝石を彼に見せ、いずれそれを彼と分かち合いたいと思っていた。コルニコフもリヤトニコフを憎からず思っていたが、一方で「彼が戦死すれば、宝石は自分のものになる」と浅はかな考えが頭をもたげることがある。幸か不幸か、リヤトニコフは戦死し、コルニコフは死体から宝石を盗んだ。

欲望に駆られてやったことではあるが、それによりコルニコフは無限地獄に閉じ込められてしまった。自殺することを考えたが、死んでも地獄に落とされると考える。そこで思い付いたのが、宝石を誰かに与えること。そうすれば地獄に行かなくても済むかもしれない。宝石を貰ってもらうには口実が必要。考え出したのが残酷ではあるが美しい物語「死後の恋」。その半分作り話の物語を信じてくれた人に宝石を与え、酒を思い存分飲んで死のうと決心した。物語「死後の恋」に酔いしれながら。自分がリヤトニコフ扮するアナスタシヤの死体から宝石を取り出したのは浅はかな欲望からではなく、彼女と一体になるためだと信じながら。

半分作り話の物語だと思った理由は、男装して兵隊に入るのはあまりにもリアリティーに欠けると思ったからです。

リヤトニコフの死体に遭遇する直前のコルニコフの心境が印象的である。

― 私は今一度、念のために誓います。私は決して作り飾りを申しませぬ。この時の私はもうスッカリ慾望の奴隷になってしまっていたのです。あの素晴らしい宝石の数十粒がもしかすると自分のものになるかも知れぬ、という世にも浅ましい望み一つのために、苦痛と疲労とでヘトヘトになっている身体からだを草の中から引き起して、インキ壺の底のように青黒い眼の前の暗やみの中にソロソロと這い込みはじめたのです。……戦場泥棒……そうです。この時の私の心理状態を、あの人非人でしかあり得ない戦場泥棒の根性と同じものに見られても、私は一言の不服も申し立て得ないでしょう。―

(2)夢野久作の作風かもしれませんが、この作品のように「分からないこと」「謎を残すこと」について、書く立場としてどう評価されますか? 私は、作品では語られなくとも、作者としての答えは持っているべき、と考えています。読者丸投げは、作者として無責任ではないかという意味です。

また、かつて『エヴァンゲリオン』のように、よく分からないものの価値が高かった時代もありますが、今は分かりやすい方がウケる時代。分かりやすさはアニメの世界に限らず今風の価値観だと思うのですが、みなさんの評価はいかがでしょう?

確かにこの作品は、分からないことがあり、謎を残しています。しかし、この作品は、「作品では語られていないが、作者は作者としての答えは持っている」のではないかと想像します。読者に考えさせるのもいいのではないでしょうか。

内容は謎を残しているが、文章が美しく、分かりやすかったことが印象に残っています。

(3)異性装、夢野久作の時代に驚きとして捉えられたのだと思います。本作品の発表は1928年ですが、塚歌劇団の発足は1919年、男装したマレーネ・ディートリヒが女性にキスをするシーンで話題となった映画『モロッコ』は1930年。現代では衝撃的な結末とは解釈できない気もしますが、そういう時代だったのでしょう。

小説を読む際、その時代背景も考慮する必要があるでしょうか? みなさんのご見解をお聞きしたいです。

時代背景が詳しく分かれば、小説がより興味深くなると思います。小説を読む楽しみの一つに時代背景の探求も含まれるのかもしれません。

この小説では「赤軍」「白軍」「日本の軍人」が登場しているが、「白軍」「日本の軍人」の敵が「赤軍」であるのは容易に分かります。そこから時代背景の概略は推測できます。時代背景を探求し始めると、のめり込んでしまいそうです。

最近、フィッツジェラルドの「グレイト・ギャツビー」を読んで感銘し、彼の短編を読みあさりました。作者に興味が湧き、彼が生きた時代背景を調べると「狂騒の20年代」と呼ばれた1920年代のアメリカであることがわかり、彼の小説がより面白くなりました。彼の小説の場合は、時代背景が大きく影響しているようです。

(4)(1)に関連し、モータルである人が死を恐れるのはなぜか? という一般論として考えてみるとどうなるでしょうか? そもそも死への恐怖とは究極的に何か? という点についてコメントいただけると、ありがたいです。

死への恐怖とは、生きていることで保たれてきた継続が絶たれる怖さ。未知の世界に行く怖さ。人間は幸せを求めて生き続けている。しかし、生きるという継続を絶つと言われたら、不幸でもいいから生きたいと思うでしょう。生きることが生き物の本能だから。だから生きるという継続が絶たれるのに恐怖を感じるのだと思います。生まれたての赤ちゃんは生きる本能は持っているが、大人のように死は恐れない。生きた経験が少ないからである。

コルニコフは、戦場泥棒をやったことで無限地獄に閉じ込められてしまったのだと思う。

私はコルニコフが実際に経験し、考えたことは次のようなことだと解釈した。

リヤトニコフは女性の心を持った男性(トランスジェンダー)でコルニコフを愛しており、家宝である宝石を彼に見せ、いずれそれを彼と分かち合いたいと思っていた。コルニコフもリヤトニコフを憎からず思っていたが、一方で「彼が戦死すれば、宝石は自分のものになる」と浅はかな考えが頭をもたげることがある。幸か不幸か、リヤトニコフは戦死し、コルニコフは死体から宝石を盗んだ。

欲望に駆られてやったことではあるが、それによりコルニコフは無限地獄に閉じ込められてしまった。自殺することを考えたが、死んでも地獄に落とされると考える。そこで思い付いたのが、宝石を誰かに与えること。そうすれば地獄に行かなくても済むかもしれない。宝石を貰ってもらうには口実が必要。考え出したのが残酷ではあるが美しい物語「死後の恋」。その半分作り話の物語を信じてくれた人に宝石を与え、酒を思い存分飲んで死のうと決心した。物語「死後の恋」に酔いしれながら。自分がリヤトニコフ扮するアナスタシヤの死体から宝石を取り出したのは浅はかな欲望からではなく、彼女と一体になるためだと信じながら。

半分作り話の物語だと思った理由は、男装して兵隊に入るのはあまりにもリアリティーに欠けると思ったからです。

リヤトニコフの死体に遭遇する直前のコルニコフの心境が印象的である。

― 私は今一度、念のために誓います。私は決して作り飾りを申しませぬ。この時の私はもうスッカリ慾望の奴隷になってしまっていたのです。あの素晴らしい宝石の数十粒がもしかすると自分のものになるかも知れぬ、という世にも浅ましい望み一つのために、苦痛と疲労とでヘトヘトになっている身体からだを草の中から引き起して、インキ壺の底のように青黒い眼の前の暗やみの中にソロソロと這い込みはじめたのです。……戦場泥棒……そうです。この時の私の心理状態を、あの人非人でしかあり得ない戦場泥棒の根性と同じものに見られても、私は一言の不服も申し立て得ないでしょう。―

(2)夢野久作の作風かもしれませんが、この作品のように「分からないこと」「謎を残すこと」について、書く立場としてどう評価されますか? 私は、作品では語られなくとも、作者としての答えは持っているべき、と考えています。読者丸投げは、作者として無責任ではないかという意味です。

また、かつて『エヴァンゲリオン』のように、よく分からないものの価値が高かった時代もありますが、今は分かりやすい方がウケる時代。分かりやすさはアニメの世界に限らず今風の価値観だと思うのですが、みなさんの評価はいかがでしょう?

確かにこの作品は、分からないことがあり、謎を残しています。しかし、この作品は、「作品では語られていないが、作者は作者としての答えは持っている」のではないかと想像します。読者に考えさせるのもいいのではないでしょうか。

内容は謎を残しているが、文章が美しく、分かりやすかったことが印象に残っています。

(3)異性装、夢野久作の時代に驚きとして捉えられたのだと思います。本作品の発表は1928年ですが、塚歌劇団の発足は1919年、男装したマレーネ・ディートリヒが女性にキスをするシーンで話題となった映画『モロッコ』は1930年。現代では衝撃的な結末とは解釈できない気もしますが、そういう時代だったのでしょう。

小説を読む際、その時代背景も考慮する必要があるでしょうか? みなさんのご見解をお聞きしたいです。

時代背景が詳しく分かれば、小説がより興味深くなると思います。小説を読む楽しみの一つに時代背景の探求も含まれるのかもしれません。

この小説では「赤軍」「白軍」「日本の軍人」が登場しているが、「白軍」「日本の軍人」の敵が「赤軍」であるのは容易に分かります。そこから時代背景の概略は推測できます。時代背景を探求し始めると、のめり込んでしまいそうです。

最近、フィッツジェラルドの「グレイト・ギャツビー」を読んで感銘し、彼の短編を読みあさりました。作者に興味が湧き、彼が生きた時代背景を調べると「狂騒の20年代」と呼ばれた1920年代のアメリカであることがわかり、彼の小説がより面白くなりました。彼の小説の場合は、時代背景が大きく影響しているようです。

(4)(1)に関連し、モータルである人が死を恐れるのはなぜか? という一般論として考えてみるとどうなるでしょうか? そもそも死への恐怖とは究極的に何か? という点についてコメントいただけると、ありがたいです。

死への恐怖とは、生きていることで保たれてきた継続が絶たれる怖さ。未知の世界に行く怖さ。人間は幸せを求めて生き続けている。しかし、生きるという継続を絶つと言われたら、不幸でもいいから生きたいと思うでしょう。生きることが生き物の本能だから。だから生きるという継続が絶たれるのに恐怖を感じるのだと思います。生まれたての赤ちゃんは生きる本能は持っているが、大人のように死は恐れない。生きた経験が少ないからである。

リ

リョージさん (9h9weyzm)2025/7/20 20:35削除[追記]

作者がこの小説の中で言いたかったこと:人間の欲望の醜さ。

夏目漱石の「こころ」を思い出します。

物語は、主人公が「先生」と呼ぶ人物に鎌倉の浜辺で出会うところから始まり、先生の過去が徐々に明らかになる形で話が進んで行く。

先生は東京で下宿していた。そこは母娘の二人暮らし。先生は娘に恋する。先生は郷里から友達を呼び、親切心でそこに下宿させる。不覚にも娘と友達が恋仲になる。先生は、泡を食って母親に許しを請うという卑怯なやり方で、娘と結婚してしまう。友達は自殺する。先生は罪の意識に苛まれ最終的には自殺する。エゴイズム、人間の欲望の醜さを表現した小説。

作者がこの小説の中で言いたかったこと:人間の欲望の醜さ。

夏目漱石の「こころ」を思い出します。

物語は、主人公が「先生」と呼ぶ人物に鎌倉の浜辺で出会うところから始まり、先生の過去が徐々に明らかになる形で話が進んで行く。

先生は東京で下宿していた。そこは母娘の二人暮らし。先生は娘に恋する。先生は郷里から友達を呼び、親切心でそこに下宿させる。不覚にも娘と友達が恋仲になる。先生は、泡を食って母親に許しを請うという卑怯なやり方で、娘と結婚してしまう。友達は自殺する。先生は罪の意識に苛まれ最終的には自殺する。エゴイズム、人間の欲望の醜さを表現した小説。

れ

れんれんさん (9hzdfoue)2025/8/18 20:54削除『死後の恋』 夢野久作:作

名前も知らなかった、初めて読んだ作家の本です。

すっきりと解りやすく芯のある文章。男っぽいとも思った。

短編集『瓶詰の地獄』角川文庫から読んだのだが、どの作品からも毒々しさを感じた。自分の知らない理解し難い、だが実在する奈落社会を書いているように感じた。

『死後の恋』の終盤、ガソリンマッチの灯りで見えてくる同胞の残虐肢体の描写が、たんたんと感情抜きで書かれているだけに、リアル感をもって迫ってきた。この生き地獄のような場面を想像だけで書くのは難しいと思う。久作自身の何らかの経験に基づいて書かれているのだろうか。

どれも難しい質問ですね

【設問1】 ●飲んで、飲んで正体をなくすほどに泥酔して、自分で自分の存在も価値もおとしめてしかし苦痛なく死にたい……ということか。●私には、コルニコフがおびえているようには読み取れませんでした。彼女の最後を、愛を一人でもいい、誰かに伝えたい、わかって欲しいとすべてをかなぐり捨てた果ての姿だと受け取った。

【設問2】●『作品では語られなくとも、作者としての答えは持っているべき』全くその通りだと思う。ただ、作者の意図した通りに読者が解釈想像しなくても、(読解力や時流のせいにして否定せず)それを肯定し尊重するべきという大前提のうえで。謎を残すオープンエンドは、作品の余韻ともいえると思うので、基本的にいいと思っている。●そういう作品が好きでもある。

【設問3】●『小説を読む際、その時代背景も考慮する必要がある』これも、その通りと思う。時代の流れにより、言葉はもちろん、社会的価値観や常識は変わっていくものなので、読者が自分の生活圏内、時空間だけに身を置いて読むのは愚かしく、作品を堪能できないと思う。●また、小説(文学・芸術)は、それを目的としていなくても、作品が生まれた時代の価値観、うねり、暮らしのありようといった時世を記していて、おのずと史実を残すという責を担っているものと思うから。

【設問4】●その人の年齢、経験値、死へ向かう要因などにより千差万別と思うので、答えがでません。

名前も知らなかった、初めて読んだ作家の本です。

すっきりと解りやすく芯のある文章。男っぽいとも思った。

短編集『瓶詰の地獄』角川文庫から読んだのだが、どの作品からも毒々しさを感じた。自分の知らない理解し難い、だが実在する奈落社会を書いているように感じた。

『死後の恋』の終盤、ガソリンマッチの灯りで見えてくる同胞の残虐肢体の描写が、たんたんと感情抜きで書かれているだけに、リアル感をもって迫ってきた。この生き地獄のような場面を想像だけで書くのは難しいと思う。久作自身の何らかの経験に基づいて書かれているのだろうか。

どれも難しい質問ですね

【設問1】 ●飲んで、飲んで正体をなくすほどに泥酔して、自分で自分の存在も価値もおとしめてしかし苦痛なく死にたい……ということか。●私には、コルニコフがおびえているようには読み取れませんでした。彼女の最後を、愛を一人でもいい、誰かに伝えたい、わかって欲しいとすべてをかなぐり捨てた果ての姿だと受け取った。

【設問2】●『作品では語られなくとも、作者としての答えは持っているべき』全くその通りだと思う。ただ、作者の意図した通りに読者が解釈想像しなくても、(読解力や時流のせいにして否定せず)それを肯定し尊重するべきという大前提のうえで。謎を残すオープンエンドは、作品の余韻ともいえると思うので、基本的にいいと思っている。●そういう作品が好きでもある。

【設問3】●『小説を読む際、その時代背景も考慮する必要がある』これも、その通りと思う。時代の流れにより、言葉はもちろん、社会的価値観や常識は変わっていくものなので、読者が自分の生活圏内、時空間だけに身を置いて読むのは愚かしく、作品を堪能できないと思う。●また、小説(文学・芸術)は、それを目的としていなくても、作品が生まれた時代の価値観、うねり、暮らしのありようといった時世を記していて、おのずと史実を残すという責を担っているものと思うから。

【設問4】●その人の年齢、経験値、死へ向かう要因などにより千差万別と思うので、答えがでません。

返信

返信5

管

管理者さん (9ckx763u)2025/6/20 11:15 (No.1462517)削除第14回 9月度合評会テーマ『恋心』(山岸亮二)の忌憚のない感想を幹事のテーマに沿い、ご自由に書込み願います。

リ

リョージさん (9bsra2fl)2025/7/10 15:42削除下記の通り、テーマ(設問)を決めましたので、ご感想、ご意見、アドバイスをいただきたくお願いします。

全くの素人が書いた長編小説を読んでいただき大変感謝しております。本当にありがとうございました。あまりにも長文なので合評会に取り上げてもらうことに気が引けていたのですが、藤堂さんに勧められ、お言葉に甘えました。初めて書いた小説で、暗中模索で書きました。不備がたくさんあると思います。酷評は覚悟しています。アドバイスをたくさんいただきたくお願いします。

問1:亮二が亜希子と肉体関係にまで踏み込まなかった理由は、彼が亜希子と結婚するという選択肢を持たなかったこと及び馴れ馴れしい交際をしたくないという亮二の恋愛観としました(119頁の下段ほか)。これは読者に伝わったでしょうか? これはリアリティーに欠けるでしょうか?

問2:亮二は亜希子、恭子、アガト、全ての女性から好意を持たれる。読者は不愉快な自慢話と感じるでしょうか?

問3:亮二は若い頃、親友Aから言われた言葉「お前は人を好きになった自分の気持ちに酔いしれているだけ」を思い出して落ち込むが、苔寺の裏庭の情景を思い出して元気を取り戻すというくだりがある(149頁の上段)。これはリアリティーに欠けるでしょうか?

問4:三つのビジネスシーンが全て「最初苦難し、それを乗り越える」パターンになっている。これは、わざとらしく感じるでしょうか?

問5:タンゴレッスンの部分が長文になっている。これは不自然でしょうか? 読むのにうんざりするでしょうか? 作者としてはこの小説のエンディングを印象的にするためタメを十分に作っておきたかった。

問6:自由感想をお願いします。

全くの素人が書いた長編小説を読んでいただき大変感謝しております。本当にありがとうございました。あまりにも長文なので合評会に取り上げてもらうことに気が引けていたのですが、藤堂さんに勧められ、お言葉に甘えました。初めて書いた小説で、暗中模索で書きました。不備がたくさんあると思います。酷評は覚悟しています。アドバイスをたくさんいただきたくお願いします。

問1:亮二が亜希子と肉体関係にまで踏み込まなかった理由は、彼が亜希子と結婚するという選択肢を持たなかったこと及び馴れ馴れしい交際をしたくないという亮二の恋愛観としました(119頁の下段ほか)。これは読者に伝わったでしょうか? これはリアリティーに欠けるでしょうか?

問2:亮二は亜希子、恭子、アガト、全ての女性から好意を持たれる。読者は不愉快な自慢話と感じるでしょうか?

問3:亮二は若い頃、親友Aから言われた言葉「お前は人を好きになった自分の気持ちに酔いしれているだけ」を思い出して落ち込むが、苔寺の裏庭の情景を思い出して元気を取り戻すというくだりがある(149頁の上段)。これはリアリティーに欠けるでしょうか?

問4:三つのビジネスシーンが全て「最初苦難し、それを乗り越える」パターンになっている。これは、わざとらしく感じるでしょうか?

問5:タンゴレッスンの部分が長文になっている。これは不自然でしょうか? 読むのにうんざりするでしょうか? 作者としてはこの小説のエンディングを印象的にするためタメを十分に作っておきたかった。

問6:自由感想をお願いします。

藤

藤堂勝汰さん (9lr4njnp)2025/8/13 13:12削除山岸亮二作『恋心』を読んで

問1:亮二が亜希子と肉体関係にまで踏み込まなかった理由は、彼が亜希子と結婚するという選択肢を持たなかったこと及び馴れ馴れしい交際をしたくないという亮二の恋愛観としました(119頁の下段ほか)。

これは読者に伝わったでしょうか? これはリアリティーに欠けるでしょうか?

(ANSWER)

肉体関係のありなしはさほど重要ではないと感じます。

特に現代の若者は昔に比べて、性に対してハードルが低くなっていると思います。

亮二と亜希子との間で肉体関係があったかなかったは小説の中ではさほど重要ではないかなというのが僕個人の感想です。

老若男女でその辺の考えがまちまちだと思うので、皆さんの意見を聞いてみたいものです。

問2:亮二は亜希子、恭子、アガト、全ての女性から好意を持たれる。読者は不愉快な自慢話と感じるでしょうか?

(ANSWER)

そう感じなくもないという感想です。

フランス語で書かれた小説やそこから醸し出されるオシャレな感じを女性は肌で感じるものなんでしょうかね?

中性的な感じが安心感を与えるのかもしれませんが…

問3:亮二は若い頃、親友Aから言われた言葉「お前は人を好きになった自分の気持ちに酔いしれているだけ」を思い出して落ち込むが、苔寺の裏庭の情景を思い出して元気を取り戻すというくだりがある(149頁の上段)。

これはリアリティーに欠けるでしょうか?

(ANSWER)

親友Aの言葉を苔寺の裏の川が洗い流していくという表現はそんなに違和感を持たなかったが、むしろ預言師のごとく言葉を発するミシェルの方が違和感が大きかった。

問4:三つのビジネスシーンが全て「最初苦難し、それを乗り越える」パターンになっている。これは、わざとらしく感じるでしょうか?

(ANSWER)

池井戸潤の銀行物は大抵このパターンなので、さして違和感はない。

ラグビーの話は効果的であると感じました。

問5:タンゴレッスンの部分が長文になっている。これは不自然でしょうか? 読むのにうんざりするでしょうか? 作者としてはこの小説のエンディングを印象的にするためタメを十分に作っておきたかった。

(ANSWER)

タンゴレッスンの場所や構成をしっかり効果的に配置すれば、非常に面白くなると感じました。

最後の八章に持ってきたのはなかなか小説の山場として成り立たないかなと感じました。

問6:自由感想をお願いします。

(ANSWER)

まずはじめに、山岸さんがこの「恋心」を最後まで書き切った努力と、辛抱強さ、そしてガッツに敬意を表します。A4で153ページということは原稿用紙換算でざっと450枚くらいでしょうか?

正直合評会の作品としては過去一長編の作品でした。

自分はいつも合評会の際に、作者はこの作品で何を描きたかったのか? を聞きます。

そしてその目標に対して作者の完成度や満足度、客観的評価点を聞きます。

是非、それについて作者のご意見を賜りたいと思います。

山岸さんご本に対してもテーマを挙げて頂く際にこんなやり取りをしました。

恐らくは、上記の問1~問5までが山岸さんがこの小説で読者に訴えたかった内容なのでしょう。

①亮二の恋愛観

②亮二(プレイボーイ)に対する読者の反応

③親友Aが亮二に対して下した人間性。それに対して亮二の悩む姿。

④商社ビジネスで学んだ事

⑤リタイア後タンゴに魅了される亮二

大きく分けると、①②③は亮二の恋愛観です。

④は亮二のビジネス観

⑤はタンゴという情熱的な踊り、そして心の内です。

そう考えると、この小説は恋愛かビジネスかタンゴのどれかに絞り込む必要性があったと考えます。

自分だったら、恋愛観とタンゴのみを採用し、思い切ってビジネスは捨てます。

ビジネスは恋愛やタンゴに干渉する部分のみとします。

究極的には、「親友A」と「タンゴ」の2軸に翻弄される亮二です。

この小説のテーマは、「タンゴ好きな惚れやすい男」と「それを良しとしない親友Aの忠告」だと思います。

なので、亜希子、恭子、アガトが出てきて恋愛に発展するが、常にそこには親友Aの忠告が亮二の耳朶に残っており、二の足を踏んだり、肉体関係にまで発展できないブレーキとなっているという構造です。

また、それだけでは弱ければ、父の愛人生活などを加えれば、より一層亮二の偏った恋愛観を形成できると思います。

タンゴは亮二という男のオシャレでソフトかつハードな側面を出すのに効果的なアイテムだと思います。

また、映像化すれば結構面白いものができると感じました。

細かい点でいうと以下が気になりました。

1.会話文中の?、!語は1マス空ける

2.章の構成、バランス

プロローグ? 4P

一章 72p

二章 6P

三章 14p

四章 10p

五章 14p

六章 14p

七章 10p:

八章 20p

※圧倒的に一章が長い。

3.プロローグ?は小説の導入部。

言わば作者のこの小説のテーマが書かれていないといけないと思います。

この部分で小説を読むか止めるかを決めるといっても過言ではありません。

あかねちゃんへの手紙? メール? 日記?が意味するところは?

作者はどういった狙いでこの導入部を入れたのでしょうか?

少なくとも女性読者の多くはこの導入部に冷ややかな反応を示すのではないでしょうか?

色々と申し上げましたが、山岸さんの小説楽しく読ませて頂きました。

章に名前(表題)を付けると、構成がもっと良くなるのではないでしょうか?

問1:亮二が亜希子と肉体関係にまで踏み込まなかった理由は、彼が亜希子と結婚するという選択肢を持たなかったこと及び馴れ馴れしい交際をしたくないという亮二の恋愛観としました(119頁の下段ほか)。

これは読者に伝わったでしょうか? これはリアリティーに欠けるでしょうか?

(ANSWER)

肉体関係のありなしはさほど重要ではないと感じます。

特に現代の若者は昔に比べて、性に対してハードルが低くなっていると思います。

亮二と亜希子との間で肉体関係があったかなかったは小説の中ではさほど重要ではないかなというのが僕個人の感想です。

老若男女でその辺の考えがまちまちだと思うので、皆さんの意見を聞いてみたいものです。

問2:亮二は亜希子、恭子、アガト、全ての女性から好意を持たれる。読者は不愉快な自慢話と感じるでしょうか?

(ANSWER)

そう感じなくもないという感想です。

フランス語で書かれた小説やそこから醸し出されるオシャレな感じを女性は肌で感じるものなんでしょうかね?

中性的な感じが安心感を与えるのかもしれませんが…

問3:亮二は若い頃、親友Aから言われた言葉「お前は人を好きになった自分の気持ちに酔いしれているだけ」を思い出して落ち込むが、苔寺の裏庭の情景を思い出して元気を取り戻すというくだりがある(149頁の上段)。

これはリアリティーに欠けるでしょうか?

(ANSWER)

親友Aの言葉を苔寺の裏の川が洗い流していくという表現はそんなに違和感を持たなかったが、むしろ預言師のごとく言葉を発するミシェルの方が違和感が大きかった。

問4:三つのビジネスシーンが全て「最初苦難し、それを乗り越える」パターンになっている。これは、わざとらしく感じるでしょうか?

(ANSWER)

池井戸潤の銀行物は大抵このパターンなので、さして違和感はない。

ラグビーの話は効果的であると感じました。

問5:タンゴレッスンの部分が長文になっている。これは不自然でしょうか? 読むのにうんざりするでしょうか? 作者としてはこの小説のエンディングを印象的にするためタメを十分に作っておきたかった。

(ANSWER)

タンゴレッスンの場所や構成をしっかり効果的に配置すれば、非常に面白くなると感じました。

最後の八章に持ってきたのはなかなか小説の山場として成り立たないかなと感じました。

問6:自由感想をお願いします。

(ANSWER)

まずはじめに、山岸さんがこの「恋心」を最後まで書き切った努力と、辛抱強さ、そしてガッツに敬意を表します。A4で153ページということは原稿用紙換算でざっと450枚くらいでしょうか?

正直合評会の作品としては過去一長編の作品でした。

自分はいつも合評会の際に、作者はこの作品で何を描きたかったのか? を聞きます。

そしてその目標に対して作者の完成度や満足度、客観的評価点を聞きます。

是非、それについて作者のご意見を賜りたいと思います。

山岸さんご本に対してもテーマを挙げて頂く際にこんなやり取りをしました。

恐らくは、上記の問1~問5までが山岸さんがこの小説で読者に訴えたかった内容なのでしょう。

①亮二の恋愛観

②亮二(プレイボーイ)に対する読者の反応

③親友Aが亮二に対して下した人間性。それに対して亮二の悩む姿。

④商社ビジネスで学んだ事

⑤リタイア後タンゴに魅了される亮二

大きく分けると、①②③は亮二の恋愛観です。

④は亮二のビジネス観

⑤はタンゴという情熱的な踊り、そして心の内です。

そう考えると、この小説は恋愛かビジネスかタンゴのどれかに絞り込む必要性があったと考えます。

自分だったら、恋愛観とタンゴのみを採用し、思い切ってビジネスは捨てます。

ビジネスは恋愛やタンゴに干渉する部分のみとします。

究極的には、「親友A」と「タンゴ」の2軸に翻弄される亮二です。

この小説のテーマは、「タンゴ好きな惚れやすい男」と「それを良しとしない親友Aの忠告」だと思います。

なので、亜希子、恭子、アガトが出てきて恋愛に発展するが、常にそこには親友Aの忠告が亮二の耳朶に残っており、二の足を踏んだり、肉体関係にまで発展できないブレーキとなっているという構造です。

また、それだけでは弱ければ、父の愛人生活などを加えれば、より一層亮二の偏った恋愛観を形成できると思います。

タンゴは亮二という男のオシャレでソフトかつハードな側面を出すのに効果的なアイテムだと思います。

また、映像化すれば結構面白いものができると感じました。

細かい点でいうと以下が気になりました。

1.会話文中の?、!語は1マス空ける

2.章の構成、バランス

プロローグ? 4P

一章 72p

二章 6P

三章 14p

四章 10p

五章 14p

六章 14p

七章 10p:

八章 20p

※圧倒的に一章が長い。

3.プロローグ?は小説の導入部。

言わば作者のこの小説のテーマが書かれていないといけないと思います。

この部分で小説を読むか止めるかを決めるといっても過言ではありません。

あかねちゃんへの手紙? メール? 日記?が意味するところは?

作者はどういった狙いでこの導入部を入れたのでしょうか?

少なくとも女性読者の多くはこの導入部に冷ややかな反応を示すのではないでしょうか?

色々と申し上げましたが、山岸さんの小説楽しく読ませて頂きました。

章に名前(表題)を付けると、構成がもっと良くなるのではないでしょうか?

返信

返信2

管

管理者さん (9ckx763u)2025/6/19 08:16 (No.1461956)削除第12回 7月度読書会テーマ『鏡地獄』(江戸川乱歩)の忌憚のない感想を幹事のテーマに沿い、ご自由に書込み願います。

高

高木さん (9ckx763u)2025/6/19 14:16削除『鏡地獄』

全体テーマ:覗いてはいけないものを覗く恐怖と快楽

問1:作品に描かれた“恐怖”とは、なんでしょう?

・・・「彼」がはまりゆくさま、「彼」が見たものとは、そんな「彼」に魅せられているK、すぐさま頭のなかで映像化されるような表現など、いくつもの“恐怖”ポイントが潜んでいそうです。作品世界の何に“恐怖”を感じたか、教えてください。

問2:映画や舞台、漫画、イベント、また大人向けや子供向けなど、アレンジ多彩で様々なコンテンツに展開可能なのが乱歩作品の大きな特徴だと思います。作品が持つポテンシャルの秘密はなんでしょう。

問3:誰しも、一度は通過したことがあるだろう乱歩の世界。どの作品が好きで、それはなぜですか?自由に語り合いましょう!

全体テーマ:覗いてはいけないものを覗く恐怖と快楽

問1:作品に描かれた“恐怖”とは、なんでしょう?

・・・「彼」がはまりゆくさま、「彼」が見たものとは、そんな「彼」に魅せられているK、すぐさま頭のなかで映像化されるような表現など、いくつもの“恐怖”ポイントが潜んでいそうです。作品世界の何に“恐怖”を感じたか、教えてください。

問2:映画や舞台、漫画、イベント、また大人向けや子供向けなど、アレンジ多彩で様々なコンテンツに展開可能なのが乱歩作品の大きな特徴だと思います。作品が持つポテンシャルの秘密はなんでしょう。

問3:誰しも、一度は通過したことがあるだろう乱歩の世界。どの作品が好きで、それはなぜですか?自由に語り合いましょう!

藤

藤堂勝汰さん (9bsra2fl)2025/6/23 14:27削除『鏡地獄』

【読書会テーマ】

全体テーマ:覗いてはいけないものを覗く恐怖と快楽

問1:作品に描かれた“恐怖”とは、なんでしょう?

・・・「彼」がはまりゆくさま、「彼」が見たものとは、そんな「彼」に魅せられているK、すぐさま頭のなかで映像化されるような表現など、いくつもの“恐怖”ポイントが潜んでいそうです。作品世界の何に“恐怖”を感じたか、教えてください。

(ANSWER)

鏡、レンズ、ガラスに魅了され、究極の球体鏡を作り上げた「彼」だったが、その世界に閉じこめられた「彼」は本当の自分がどれなのかが分からなくなり、ついには一晩で発狂してしまう。

昔真っ白な部屋に閉じこめられるとおかしくなると聞いたことがあり、白い部屋のその無限の奥行きを考え、頭の中が真っ白になった記憶がある。

これと同様、球体鏡は自分の視界で見られるその何百倍もの映像が目に否応なく飛び込んでくるのだと思うと、それだけで自分の処理能力を大きく超え、思考が止まるか、理解しようとしてオーバーヒートしてしまう恐怖があると感じた。

問2:映画や舞台、漫画、イベント、また大人向けや子供向けなど、アレンジ多彩で様々なコンテンツに展開可能なのが乱歩作品の大きな特徴だと思います。作品が持つポテンシャルの秘密はなんでしょう。

(ANSWER)

好奇心ですね。きっと江戸川乱歩その人は好奇心旺盛な性格であったのだと思う。自分の興味が多岐にわたり、それをきっと自分以外の人も興味を持つに違いないという確固たる自信があったのだと思う。

それは老若男女関係ないのだと信じて疑わなかったと思う。

また、彼は夢想家であったと思う。この鏡地獄の「わたし」よりも「彼」に近い性格だったんだと自分は思う。

問3:誰しも、一度は通過したことがあるだろう乱歩の世界。どの作品が好きで、それはなぜですか?

自由に語り合いましょう!

(ANSWER)

自分が小学生の頃、ポプラ社では、『少年探偵江戸川乱歩全集』を読み耽った記憶がある。今となってはどの作品が印象に残っているか思い出せないが、今回改めて高木さんがこの「鏡地獄」を紹介してくれたことにより、江戸川乱歩の世界観が改めて新鮮で、斬新で、面白いという事に気付くことができた。感謝したい。

さて、大人になった自分が一番印象に残っているのは、下世話かもしれないが、『江戸川乱歩の美女シリーズ』である。このTVシリーズは、1977年から1994年までテレビ朝日系「土曜ワイド劇場」で17年間放送された。1977年という事は自分が13歳から30歳までの思春期から青年期まで放映されていたわけで、この時代は今と違って、トップ女優の官能的な演技とヌード、中盤でのカーチェイス、物語終盤に死亡したと思われていた名探偵・明智小五郎が、別人物に成りすまして登場し、犯人の前で変装を解く場面、悲劇的なラストシーンが恒例となっていた古き良き時代である。

天知茂が明智に扮し、美女と絡む。

独特の演出を以下に記す。

シリーズの中で定着していった変装を解くパターンは以下の順である。

定番のBGM → 髭 → カツラ → (ここまで別俳優) → 左頬から仮面をはがす(左からの顔面アップ) → 服を取り払う(歌舞伎のような早変わり、全身像) → パリっとしたスーツ姿(BGMクライマックス) → 犯人のトリックを解説

このワンパターンともいえる演出は、水戸黄門の印籠を出すタイミングとほぼ同時なので、観ている視聴者も安心して見られるという効果があった。

江戸川乱歩というペンネームが、エドガー・アラン・ポーから名付けたという話は有名である。ポーの作品世界も独特であるが、乱歩も負けず劣らず独特である。

今回の「鏡地獄」はほんの数ページの超短編であるが、その短さの中にギュッと「彼」の発狂までの経緯が書かれており、読む人に強烈な印象を残している。それは乱歩のアイデア力と筆力が無いとできなかったと思う。

【読書会テーマ】

全体テーマ:覗いてはいけないものを覗く恐怖と快楽

問1:作品に描かれた“恐怖”とは、なんでしょう?

・・・「彼」がはまりゆくさま、「彼」が見たものとは、そんな「彼」に魅せられているK、すぐさま頭のなかで映像化されるような表現など、いくつもの“恐怖”ポイントが潜んでいそうです。作品世界の何に“恐怖”を感じたか、教えてください。

(ANSWER)

鏡、レンズ、ガラスに魅了され、究極の球体鏡を作り上げた「彼」だったが、その世界に閉じこめられた「彼」は本当の自分がどれなのかが分からなくなり、ついには一晩で発狂してしまう。

昔真っ白な部屋に閉じこめられるとおかしくなると聞いたことがあり、白い部屋のその無限の奥行きを考え、頭の中が真っ白になった記憶がある。

これと同様、球体鏡は自分の視界で見られるその何百倍もの映像が目に否応なく飛び込んでくるのだと思うと、それだけで自分の処理能力を大きく超え、思考が止まるか、理解しようとしてオーバーヒートしてしまう恐怖があると感じた。

問2:映画や舞台、漫画、イベント、また大人向けや子供向けなど、アレンジ多彩で様々なコンテンツに展開可能なのが乱歩作品の大きな特徴だと思います。作品が持つポテンシャルの秘密はなんでしょう。

(ANSWER)

好奇心ですね。きっと江戸川乱歩その人は好奇心旺盛な性格であったのだと思う。自分の興味が多岐にわたり、それをきっと自分以外の人も興味を持つに違いないという確固たる自信があったのだと思う。

それは老若男女関係ないのだと信じて疑わなかったと思う。

また、彼は夢想家であったと思う。この鏡地獄の「わたし」よりも「彼」に近い性格だったんだと自分は思う。

問3:誰しも、一度は通過したことがあるだろう乱歩の世界。どの作品が好きで、それはなぜですか?

自由に語り合いましょう!

(ANSWER)

自分が小学生の頃、ポプラ社では、『少年探偵江戸川乱歩全集』を読み耽った記憶がある。今となってはどの作品が印象に残っているか思い出せないが、今回改めて高木さんがこの「鏡地獄」を紹介してくれたことにより、江戸川乱歩の世界観が改めて新鮮で、斬新で、面白いという事に気付くことができた。感謝したい。

さて、大人になった自分が一番印象に残っているのは、下世話かもしれないが、『江戸川乱歩の美女シリーズ』である。このTVシリーズは、1977年から1994年までテレビ朝日系「土曜ワイド劇場」で17年間放送された。1977年という事は自分が13歳から30歳までの思春期から青年期まで放映されていたわけで、この時代は今と違って、トップ女優の官能的な演技とヌード、中盤でのカーチェイス、物語終盤に死亡したと思われていた名探偵・明智小五郎が、別人物に成りすまして登場し、犯人の前で変装を解く場面、悲劇的なラストシーンが恒例となっていた古き良き時代である。

天知茂が明智に扮し、美女と絡む。

独特の演出を以下に記す。

シリーズの中で定着していった変装を解くパターンは以下の順である。

定番のBGM → 髭 → カツラ → (ここまで別俳優) → 左頬から仮面をはがす(左からの顔面アップ) → 服を取り払う(歌舞伎のような早変わり、全身像) → パリっとしたスーツ姿(BGMクライマックス) → 犯人のトリックを解説

このワンパターンともいえる演出は、水戸黄門の印籠を出すタイミングとほぼ同時なので、観ている視聴者も安心して見られるという効果があった。

江戸川乱歩というペンネームが、エドガー・アラン・ポーから名付けたという話は有名である。ポーの作品世界も独特であるが、乱歩も負けず劣らず独特である。

今回の「鏡地獄」はほんの数ページの超短編であるが、その短さの中にギュッと「彼」の発狂までの経緯が書かれており、読む人に強烈な印象を残している。それは乱歩のアイデア力と筆力が無いとできなかったと思う。

リ

リョージさん (9h9weyzm)2025/6/25 11:50削除『鏡地獄』

全体テーマ:覗いてはいけないものを覗く恐怖と快楽

問1:作品に描かれた“恐怖”とは、なんでしょう?

・・・「彼」がはまりゆくさま、「彼」が見たものとは、そんな「彼」に魅せられているK、すぐさま頭のなかで映像化されるような表現など、いくつもの“恐怖”ポイントが潜んでいそうです。作品世界の何に“恐怖”を感じたか、教えてください。

私が「恐怖」を感じたのは、この小説を読み終わって数日が経った時でした。

この小説が発表されて100年になります。この100年間、この小説を真似て鏡の球体を作り、そこに入った人は、誰もいないと思います。しかし、鏡の球体を作ろうと思えば、技術的にも、費用的にもそんなに難しい事ではありません。今後、誰かがこれを実行する可能性があると考えた時、恐怖を感じます。人間が入らなくても小さな鏡の球体を作り、モルモットを入れて動実験をする人がいるかもしれないと考えただけで身の毛がよだちます。人間は医薬品作りでモルモットを平気で殺しているが、モルモットを鏡の玉の内部には絶対入れてはいけない。

『人間が絶対にやってはいけないことがいくつかある』、100年前に江戸川乱歩は、これを言いたかったのではないだろうか。

問2:映画や舞台、漫画、イベント、また大人向けや子供向けなど、アレンジ多彩で様々なコンテンツに展開可能なのが乱歩作品の大きな特徴だと思います。作品が持つポテンシャルの秘密はなんでしょう。

私は江戸川乱歩について詳しくないので、想像がつきません。皆さんの意見を楽しみにしています。

問3:誰しも、一度は通過したことがあるだろう乱歩の世界。どの作品が好きで、それはなぜですか?自由に語り合いましょう!

子供の頃、「少年探偵団」「怪人二十面相」に夢中になっていたことは間違いないのですが、なぜそんなに面白かったのかが大人になってから全く思い出せません。江戸川乱歩の作品は私にとっては、その程度の存在だったのかもしれません。しかし、ある時、江戸川乱歩のある作品との感動的な出会いがあったのです。

私は四十歳くらいだったと思います。銀座でお客さんの接待が終わり、タクシーに乗って、しばらく経った頃です。深夜の一時くらいだった。いつの間にかラジオから聞こえてくる朗読に聴き入っていました。内容は何とも不気味な話でした。車内は真っ暗で、料金メーターの灯りのみ、外は高速道路の照明が時々通り過ぎて行くだけでした。酔っぱらって私の頭はもうろうとしていたので夢を見ているような感じでした。しかし、その夢にグングン引き込まれていきました。その不気味で、官能的な話のエンディングは意外にも大変爽やかで、私は突然夢の中から現実の世界に戻ったような気がしました。その時、ちょうどタクシーが横浜の自宅に到着したのです。これから、就寝中の妻を起こさないように、静かに玄関ドアのカギを開け、忍び足で家に侵入しなければならない。正に現実の世界への突入である。

運転手にタクシーチケットを渡している時、「江戸川乱歩の『人間椅子』、朗読は○○○○でお送りしました」とラジオが言っていました。

それ以来、私にとっては江戸川乱歩と言えば『人間椅子』になりました。

なぜ好きなのか?:不気味さとエンディングの爽やかさのギャップ。

全体テーマ:覗いてはいけないものを覗く恐怖と快楽

問1:作品に描かれた“恐怖”とは、なんでしょう?

・・・「彼」がはまりゆくさま、「彼」が見たものとは、そんな「彼」に魅せられているK、すぐさま頭のなかで映像化されるような表現など、いくつもの“恐怖”ポイントが潜んでいそうです。作品世界の何に“恐怖”を感じたか、教えてください。

私が「恐怖」を感じたのは、この小説を読み終わって数日が経った時でした。

この小説が発表されて100年になります。この100年間、この小説を真似て鏡の球体を作り、そこに入った人は、誰もいないと思います。しかし、鏡の球体を作ろうと思えば、技術的にも、費用的にもそんなに難しい事ではありません。今後、誰かがこれを実行する可能性があると考えた時、恐怖を感じます。人間が入らなくても小さな鏡の球体を作り、モルモットを入れて動実験をする人がいるかもしれないと考えただけで身の毛がよだちます。人間は医薬品作りでモルモットを平気で殺しているが、モルモットを鏡の玉の内部には絶対入れてはいけない。

『人間が絶対にやってはいけないことがいくつかある』、100年前に江戸川乱歩は、これを言いたかったのではないだろうか。

問2:映画や舞台、漫画、イベント、また大人向けや子供向けなど、アレンジ多彩で様々なコンテンツに展開可能なのが乱歩作品の大きな特徴だと思います。作品が持つポテンシャルの秘密はなんでしょう。

私は江戸川乱歩について詳しくないので、想像がつきません。皆さんの意見を楽しみにしています。

問3:誰しも、一度は通過したことがあるだろう乱歩の世界。どの作品が好きで、それはなぜですか?自由に語り合いましょう!

子供の頃、「少年探偵団」「怪人二十面相」に夢中になっていたことは間違いないのですが、なぜそんなに面白かったのかが大人になってから全く思い出せません。江戸川乱歩の作品は私にとっては、その程度の存在だったのかもしれません。しかし、ある時、江戸川乱歩のある作品との感動的な出会いがあったのです。

私は四十歳くらいだったと思います。銀座でお客さんの接待が終わり、タクシーに乗って、しばらく経った頃です。深夜の一時くらいだった。いつの間にかラジオから聞こえてくる朗読に聴き入っていました。内容は何とも不気味な話でした。車内は真っ暗で、料金メーターの灯りのみ、外は高速道路の照明が時々通り過ぎて行くだけでした。酔っぱらって私の頭はもうろうとしていたので夢を見ているような感じでした。しかし、その夢にグングン引き込まれていきました。その不気味で、官能的な話のエンディングは意外にも大変爽やかで、私は突然夢の中から現実の世界に戻ったような気がしました。その時、ちょうどタクシーが横浜の自宅に到着したのです。これから、就寝中の妻を起こさないように、静かに玄関ドアのカギを開け、忍び足で家に侵入しなければならない。正に現実の世界への突入である。

運転手にタクシーチケットを渡している時、「江戸川乱歩の『人間椅子』、朗読は○○○○でお送りしました」とラジオが言っていました。

それ以来、私にとっては江戸川乱歩と言えば『人間椅子』になりました。

なぜ好きなのか?:不気味さとエンディングの爽やかさのギャップ。

れ

れんれんさん (9hzdfoue)2025/7/9 21:53削除『鏡地獄』を読んで

《問1》

恐怖というより、不気味さを感じました。おそらく自分はこの鏡地獄に悦楽を感じるような境地に至ることはない、できないので遠く距離をおいて「彼」の行状を見ていた(読んでいた)のだと思います。また、鏡と光の性質を使って摩訶不思議な現象を作り出す物理的な論理が理解できていないので、臨場感のある想像ができなかったこともあると思います。

自分には理解できない人間の狂気的な心境に不気味さと哀れさを感じました。

《問2》

どの作品も、人間の心理を深く追究したうえで書かれていると思った。普遍的な人間の心理を鋭く突いているが故に、100年の時を経てなお、読んだ者に他人事ではない恐怖、信ぴょう性を感じさせるところにあると思う。

《問3》

恥ずかしながら、江戸川乱歩を読んだのは初めてです。(取り上げて下さった高木さんに感謝!)今回、『人間椅子』角川ホラー文庫の短編集から読みました。その中から、印象に残って好きなのは

①『押絵と旅する男』 現実世界、実生活を描写し、後半あるきっかけ条件が整った瞬時に、すっと異世界にいってしまう……。そんな少しだけファンタジーめいて身近にありそうに思える作品を書きたいと思ったので。

②『お勢登場』 女の心理と行動の連動、女の性が絶妙にうまく運び書かれていてすごい! そして、このお勢という女を怖いとか憎いとか思わずに、淡々と読み進んだ自分自身を怖いと思ってしまいました。

《問1》

恐怖というより、不気味さを感じました。おそらく自分はこの鏡地獄に悦楽を感じるような境地に至ることはない、できないので遠く距離をおいて「彼」の行状を見ていた(読んでいた)のだと思います。また、鏡と光の性質を使って摩訶不思議な現象を作り出す物理的な論理が理解できていないので、臨場感のある想像ができなかったこともあると思います。

自分には理解できない人間の狂気的な心境に不気味さと哀れさを感じました。

《問2》

どの作品も、人間の心理を深く追究したうえで書かれていると思った。普遍的な人間の心理を鋭く突いているが故に、100年の時を経てなお、読んだ者に他人事ではない恐怖、信ぴょう性を感じさせるところにあると思う。

《問3》

恥ずかしながら、江戸川乱歩を読んだのは初めてです。(取り上げて下さった高木さんに感謝!)今回、『人間椅子』角川ホラー文庫の短編集から読みました。その中から、印象に残って好きなのは

①『押絵と旅する男』 現実世界、実生活を描写し、後半あるきっかけ条件が整った瞬時に、すっと異世界にいってしまう……。そんな少しだけファンタジーめいて身近にありそうに思える作品を書きたいと思ったので。

②『お勢登場』 女の心理と行動の連動、女の性が絶妙にうまく運び書かれていてすごい! そして、このお勢という女を怖いとか憎いとか思わずに、淡々と読み進んだ自分自身を怖いと思ってしまいました。

里

里井さん (9likk8j4)2025/7/10 11:05削除『鏡地獄』を読んで

問1:作品に描かれた“恐怖”とは、なんでしょう?

実は、何となくミラーハウスを連想して、「こういう趣向もなかなか面白い!」と思ってしまいました。乱歩の作品ということから、ラストは凄惨な殺人事件? と思ったのですが、意外に「穏当」な結末のように感じてしまいました。

逆説的にみれば、「ここで乱歩が描きたかった、恐怖、あるいは、狂気とはなんなのか?」という謎の提示でもあるかもしれません。

問2:作品が持つポテンシャルの秘密はなんでしょう。

子供人気について、少年探偵団は今の『コナン』にも通じるものがありますし、明智小五郎は不滅の探偵ヒーローでしょう。怪人二十面相なんていう、ボスキャラも出てきます。

現在ある探偵小説は何らかの形で乱歩の影響を受けているとも言え、作家的にいえば、キャラの立て方、設定、世界観の創り方が「上手い」と思います。

ちなみに『シャーロックホームズ』シリーズにもベイカー街遊撃隊という少年探偵団が出てきます。年代からみて、乱歩はここにヒントを得たのでしょうか?

問3:どの作品が好きで、それはなぜですか?

問1にも絡むのですが、子供向けも書いていることからなのか、乱歩の作品、意外に「気を使っている」ものが多い気もします。そこと一線を画しているという意味で『蟲』『人間椅子』あたりでしょうか?

ちなみに、現代のガラス鏡には純銀が使用されており、水銀など有害金属は一切含まれていません。

問1:作品に描かれた“恐怖”とは、なんでしょう?

実は、何となくミラーハウスを連想して、「こういう趣向もなかなか面白い!」と思ってしまいました。乱歩の作品ということから、ラストは凄惨な殺人事件? と思ったのですが、意外に「穏当」な結末のように感じてしまいました。

逆説的にみれば、「ここで乱歩が描きたかった、恐怖、あるいは、狂気とはなんなのか?」という謎の提示でもあるかもしれません。

問2:作品が持つポテンシャルの秘密はなんでしょう。

子供人気について、少年探偵団は今の『コナン』にも通じるものがありますし、明智小五郎は不滅の探偵ヒーローでしょう。怪人二十面相なんていう、ボスキャラも出てきます。

現在ある探偵小説は何らかの形で乱歩の影響を受けているとも言え、作家的にいえば、キャラの立て方、設定、世界観の創り方が「上手い」と思います。

ちなみに『シャーロックホームズ』シリーズにもベイカー街遊撃隊という少年探偵団が出てきます。年代からみて、乱歩はここにヒントを得たのでしょうか?

問3:どの作品が好きで、それはなぜですか?

問1にも絡むのですが、子供向けも書いていることからなのか、乱歩の作品、意外に「気を使っている」ものが多い気もします。そこと一線を画しているという意味で『蟲』『人間椅子』あたりでしょうか?

ちなみに、現代のガラス鏡には純銀が使用されており、水銀など有害金属は一切含まれていません。

遠

遠藤 悟さん (9kj9x033)2025/7/10 21:05削除江戸川乱歩「鏡地獄」

2025。7。10 遠藤

問1.この作品に描かれた恐怖

『鏡地獄』の主人公(彼)はレンズ、鏡に執拗に

興味をもち、実験室まで作って、半生を過ごしている。

テレビ番組の「博士ちゃん」ではないが、興味を持つと

対象に対して、「XXオタク」、「XXきちがい」、として

はまり込んでいくのは誰にでも、よくある経験です。

ただし、犯罪とは紙一重、他人の迷惑も顧みず、

一つの対象に対して、一直線に突き進んで行くのは、

ストーカーを含め、恐怖と言わざるを得ないですね。

問2.乱歩作品の持つポテンシャルの秘密

小説家エドガー・アラン・ポーをもじり、ペンネームと

したことは有名。1923年(大正12年)頃より、

推理作家、怪奇・恐怖小説家として、大成した。

1936年(昭和11年)「たのしい二年生」、「小学五年生」

など子供向けの『怪人20面相』、『少年探偵団』など、多数。

この時代から子供向け雑誌ってあったんですね。

昭和30年代、付録が欲しくて、よく買っていました。

なつかしい。

問3.乱歩作品について

江戸川乱歩、夢野久作などの怪奇、恐怖ものは好き

ですね。

① 人間椅子 1925年(大正14年)

人間一人が長時間入っていられる椅子などあり得ない、

と思いますが、創作、フィクションとして成立するのが面白い。

② D坂の殺人事件 1925年

古書店の女主人が猟奇的な殺され方をする。

時代的に斬新な発想ですが、逆に大正末期だから、

書けたのか。

③ 屋根裏の散歩者 1925年

殺された『遠藤』は相当な嫌われ者で、同じ姓を

持つものとして、恥ずかしい。殺されても

しょうがない、ですね。

その他、『一寸法師』『淫獣』、『芋虫』、

『白昼夢』、『パノラマ島』、『黒蜥蜴』、などの名作は、

これから読もうと思います。

【 「鏡地獄」 の感想】

読んでいて、一般の小説と違うなあ、と感じました。

何が違うか。考えると登場人物が少なく、とても科学的

で、ほとんど一人称で解決されます。

普通の小説は登場人物の関係(相関図)を

把握するだけで、読者が大わらわすることもあります。

このようなものも、たまにはいいですね。

全体テーマの「覗いてはいけないものを覗く恐怖と快楽」

は、とても人間的で、多数の人が持っている想いです。

「怖いもの見たさ」。文学のジャンルでいうと、

怪奇、恐怖、ホラー、フェティシズムの旗手。

脱線しますが、私が一番怖いと思った短編小説

(ホラー)は、イギリスのジェイコブズの

「猿の手」 に尽きます。

ほんと、怖かった。今でも究極の怖さは

「日常の中にある、人間性に根ざした恐怖」、

と思っていて、そのような小説、映像を探しています。

なかなか、出会えません。

どなたか、教えてください。

2025。7。10 遠藤

問1.この作品に描かれた恐怖

『鏡地獄』の主人公(彼)はレンズ、鏡に執拗に

興味をもち、実験室まで作って、半生を過ごしている。

テレビ番組の「博士ちゃん」ではないが、興味を持つと

対象に対して、「XXオタク」、「XXきちがい」、として

はまり込んでいくのは誰にでも、よくある経験です。

ただし、犯罪とは紙一重、他人の迷惑も顧みず、

一つの対象に対して、一直線に突き進んで行くのは、

ストーカーを含め、恐怖と言わざるを得ないですね。

問2.乱歩作品の持つポテンシャルの秘密

小説家エドガー・アラン・ポーをもじり、ペンネームと

したことは有名。1923年(大正12年)頃より、

推理作家、怪奇・恐怖小説家として、大成した。

1936年(昭和11年)「たのしい二年生」、「小学五年生」

など子供向けの『怪人20面相』、『少年探偵団』など、多数。

この時代から子供向け雑誌ってあったんですね。

昭和30年代、付録が欲しくて、よく買っていました。

なつかしい。

問3.乱歩作品について

江戸川乱歩、夢野久作などの怪奇、恐怖ものは好き

ですね。

① 人間椅子 1925年(大正14年)

人間一人が長時間入っていられる椅子などあり得ない、

と思いますが、創作、フィクションとして成立するのが面白い。

② D坂の殺人事件 1925年

古書店の女主人が猟奇的な殺され方をする。

時代的に斬新な発想ですが、逆に大正末期だから、

書けたのか。

③ 屋根裏の散歩者 1925年

殺された『遠藤』は相当な嫌われ者で、同じ姓を

持つものとして、恥ずかしい。殺されても

しょうがない、ですね。

その他、『一寸法師』『淫獣』、『芋虫』、

『白昼夢』、『パノラマ島』、『黒蜥蜴』、などの名作は、

これから読もうと思います。

【 「鏡地獄」 の感想】

読んでいて、一般の小説と違うなあ、と感じました。

何が違うか。考えると登場人物が少なく、とても科学的

で、ほとんど一人称で解決されます。

普通の小説は登場人物の関係(相関図)を

把握するだけで、読者が大わらわすることもあります。

このようなものも、たまにはいいですね。

全体テーマの「覗いてはいけないものを覗く恐怖と快楽」

は、とても人間的で、多数の人が持っている想いです。

「怖いもの見たさ」。文学のジャンルでいうと、

怪奇、恐怖、ホラー、フェティシズムの旗手。

脱線しますが、私が一番怖いと思った短編小説

(ホラー)は、イギリスのジェイコブズの

「猿の手」 に尽きます。

ほんと、怖かった。今でも究極の怖さは

「日常の中にある、人間性に根ざした恐怖」、

と思っていて、そのような小説、映像を探しています。

なかなか、出会えません。

どなたか、教えてください。

由

由宇さん (9el8aeim)2025/7/10 23:08削除『鏡地獄』

感想 by 由宇

問1:作品に描かれた“恐怖”とは、なんでしょう?

自分の潜在意識と向き合う恐怖ではないでしょうか

問2:作品が持つポテンシャルの秘密はなんでしょう。

普遍的魅惑テーマ エロス が 垣間見えます。

問3:誰しも、一度は通過したことがあるだろう乱歩の世界。どの作品が好きで、それはなぜですか?自由に語り合いましょう!

江戸川乱歩の作品に一貫して流れるテーマは、「異常心理と欲望の深層探求」だと思います。

多くの人間は正気なこどもを経て、刺激にあこがれます

ただ、それが偏ると 狂気に変貌することもあります。

大人でも同じことがいえ、「鏡のなかにはいりたい」

たとえば、無邪気なこどもが、「名画や漫画の中にはいりたい」

と空想にふけることに 差はないと、見せつけてられます。

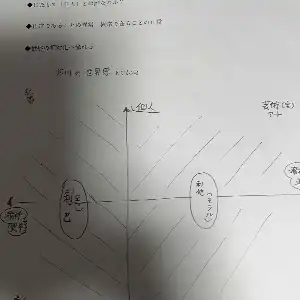

乱歩作品を二軸マトリクスにしてみました。

<おとなとこども 正気と狂気>

こども | おとな

────────────────────────

正気 |《怪人二十面相》 |《D坂の殺人事件》

|《少年探偵団》 |《黒蜥蜴》

《パノラマ島綺譚》

| |

────────────────────────

狂気 |《黄金仮面》 |《芋虫》《鏡地獄》

《人間椅子》

|《妖怪博士》

この縦軸 正気と狂気をわける境界は、実はとても曖昧でたよりないものだと

いう事実を垣間見るとき、(正常な人)は恐怖を感じると思います。

例)地方知事の学歴詐称 と 都知事の学歴詐称

世俗の扱いの違い、そして、自分自身の感じる印象の違い

この事実をみるとき、僕は恐怖を感じます。

感想 by 由宇

問1:作品に描かれた“恐怖”とは、なんでしょう?

自分の潜在意識と向き合う恐怖ではないでしょうか

問2:作品が持つポテンシャルの秘密はなんでしょう。

普遍的魅惑テーマ エロス が 垣間見えます。

問3:誰しも、一度は通過したことがあるだろう乱歩の世界。どの作品が好きで、それはなぜですか?自由に語り合いましょう!

江戸川乱歩の作品に一貫して流れるテーマは、「異常心理と欲望の深層探求」だと思います。

多くの人間は正気なこどもを経て、刺激にあこがれます

ただ、それが偏ると 狂気に変貌することもあります。

大人でも同じことがいえ、「鏡のなかにはいりたい」

たとえば、無邪気なこどもが、「名画や漫画の中にはいりたい」

と空想にふけることに 差はないと、見せつけてられます。

乱歩作品を二軸マトリクスにしてみました。

<おとなとこども 正気と狂気>

こども | おとな

────────────────────────

正気 |《怪人二十面相》 |《D坂の殺人事件》

|《少年探偵団》 |《黒蜥蜴》

《パノラマ島綺譚》

| |

────────────────────────

狂気 |《黄金仮面》 |《芋虫》《鏡地獄》

《人間椅子》

|《妖怪博士》

この縦軸 正気と狂気をわける境界は、実はとても曖昧でたよりないものだと

いう事実を垣間見るとき、(正常な人)は恐怖を感じると思います。

例)地方知事の学歴詐称 と 都知事の学歴詐称

世俗の扱いの違い、そして、自分自身の感じる印象の違い

この事実をみるとき、僕は恐怖を感じます。

返信

返信7

管

管理者さん (9kj9x033)2025/6/20 12:26 (No.1462546)削除第15回 10月度読書会テーマ『いそしぎ』(椎名誠)の忌憚のない感想を幹事のテーマに沿い、ご自由に書込み願います。

遠

遠藤 悟さん (9bsra2fl)2025/6/23 14:33削除現 新潮文庫『雨がやんだら』

角川文庫『超常小説ベストセレクション』

旧 徳間書店『シークがきた』(昭和58年刊行)

で読めます。

角川文庫『超常小説ベストセレクション』

旧 徳間書店『シークがきた』(昭和58年刊行)

で読めます。

返信

返信1

管

管理者さん (9ckx763u)2025/4/17 18:50 (No.1426199)削除第11回 6月度読書会テーマ『トマトの話』(宮本輝)の忌憚のない感想を幹事のテーマに沿い、ご自由に書込み願います。

リ

リョージさん (9ckx763u)2025/4/17 18:51削除『トマトの話』

【読書会テーマ】

問1:この物語の中に作者のメッセージが含まれていると思います。あなたはどんなメッセージを受け取りましたか。

問2:この物語は「親切心でやった行為が苦悩を抱え込むことになる」話ですが、あなたが主人公であれば、どんな行動を取りますか。

問3:色が効果的に使われているが、何を表現していると思いますか。

問4:この短編小説はどのようにしてできたと思いますか。

例えば、作者がアスファルト補修工事のアルバイトをしたことがあり、そこで病人が出た経験があった。それにしても手紙のアイデアはどこから出てきたのであろうか。

今後、私たちが創作をしていく上で、参考になればと思い議論したいと考えたもの。

問5:自由感想をお願いします。

【読書会テーマ】

問1:この物語の中に作者のメッセージが含まれていると思います。あなたはどんなメッセージを受け取りましたか。

問2:この物語は「親切心でやった行為が苦悩を抱え込むことになる」話ですが、あなたが主人公であれば、どんな行動を取りますか。

問3:色が効果的に使われているが、何を表現していると思いますか。

問4:この短編小説はどのようにしてできたと思いますか。

例えば、作者がアスファルト補修工事のアルバイトをしたことがあり、そこで病人が出た経験があった。それにしても手紙のアイデアはどこから出てきたのであろうか。

今後、私たちが創作をしていく上で、参考になればと思い議論したいと考えたもの。

問5:自由感想をお願いします。

藤

藤堂勝汰さん (9bsra2fl)2025/5/27 09:43削除『トマトの話』を読んで

【読書会テーマ】

問1:この物語の中に作者のメッセージが含まれていると思います。あなたはどんなメッセージを受け取りましたか。

(Answer)

宮本輝が読者に伝えたかったこと。

何でしょうかね?

「後悔先に立たず」

「安請け合いしない」

「依頼を受けたら最後まで面倒見る」

などですかね?

「若気の至り」と言ったら、そんなに無分別な行動をしているわけでもないですしね。

個人的にはメッセージ性は感じなかったですね。

問2:この物語は「親切心でやった行為が苦悩を抱え込むことになる」話ですが、あなたが主人公であれば、どんな行動を取りますか。

(Answer)

主人公の「ぼく」と同じ行動をとると思う。

自分であれば、苦悩を抱え込むのが嫌なので、鹿児島県に赴き、川村セツさんを探し、江見弘なる人物の最期を伝えようとすると思う。

また、「トマト」の謎についても解明したいと思う。

問3:色が効果的に使われているが、何を表現していると思いますか。

(Answer)

先般会員の高木さんが7月度の課題作を検討しているという話をされている中で、梶井基次郎という名前が挙がった。

梶井基次郎の代表作といえば「檸檬」。

この小説は、主人公が街を歩き、不吉な塊に悩まされながらも、レモンを手にしたことで一時的に幸福を感じ、それを爆弾に見立てて丸善に置き去りにする様子を描いた作品である。檸檬の色、形、香りなどが、主人公の心情の変化を象徴的に表現している。最後、「丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けて来た奇怪な悪漢が私で、もう十分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなにおもしろいだろう。」と心の中でほくそ笑む。

この檸檬色こそ、まさに主人公の心がみるみるうちに晴れやかなものに変わる代名詞になっている。

作者宮本輝がこの対極な意味として「トマト」を持ってきたと考えられなくはないか?

主人公の「ぼく」はアルバイトの現場で寝込んでいる「江見」と出会う。江見は「ぼく」にトマトを買ってきて欲しいと言い、それを届けるわけだが、結局口にすることなく、亡くなる。

食道の静脈破裂を起こし、吐血して救急搬送される。その血の海がトマトの色と同化し、「ぼく」を悲しみの縁に追いやるのだ。

まさしく檸檬が一縷の望みであるとするならば、トマトは絶望の証である。

その証拠に、ぼくはその後食べられなくなる。

この色を用いたモチーフから物語を展開させる技法は、小説を書く上で非常に有効的であると共に、その反面読者を納得させなければならないわけで、相当な技術が求められる。

問4:この短編小説はどのようにしてできたと思いますか。

例えば、作者がアスファルト補修工事のアルバイトをしたことがあり、そこで病人が出た経験があった。それにしても手紙のアイデアはどこから出てきたのであろうか。

今後、私たちが創作をしていく上で、参考になればと思い議論したいと考えたもの。

(Answer)

上記でも触れたが、梶井基次郎の檸檬から小説のヒントや色を用いたエピソードを考えたのだと思う。

手紙を無くしてしまうというのは、ズボンの後ろポケットに入れていて無くなってしまうかなと疑問も残るが、中身に二人の関係性やなぜトマトなのか?という謎の解明が認められていると考えると、興味深い。

それを読者に考えさせようと宮本輝は考えて、敢えて手紙にしたのではないだろうか?

問5:自由感想をお願いします。

(Answer)

宮本輝がトマトと血を結び付けたのは素晴らしいと思う。

しかしながら、会社の同僚にアルバイトの話を披露するという設定は若干無理があるなと感じた。

聞かされた方は、気軽な感じでアルバイトの苦労話や、エピソードを聞きたいモードであるにもかかわらず、かなり重い内容になってしまっている。

また、宮本輝であるならば、主人公の「ぼく」が会社員になった後に、「江見」を思い出し、江見の意思を汲んで、川村セツを訪ねる所まで描いて欲しいと思った。

全体としては、やはり宮本輝は独自の世界観があり、巧いなと思った。

【読書会テーマ】

問1:この物語の中に作者のメッセージが含まれていると思います。あなたはどんなメッセージを受け取りましたか。

(Answer)

宮本輝が読者に伝えたかったこと。

何でしょうかね?

「後悔先に立たず」

「安請け合いしない」

「依頼を受けたら最後まで面倒見る」

などですかね?

「若気の至り」と言ったら、そんなに無分別な行動をしているわけでもないですしね。

個人的にはメッセージ性は感じなかったですね。

問2:この物語は「親切心でやった行為が苦悩を抱え込むことになる」話ですが、あなたが主人公であれば、どんな行動を取りますか。

(Answer)

主人公の「ぼく」と同じ行動をとると思う。

自分であれば、苦悩を抱え込むのが嫌なので、鹿児島県に赴き、川村セツさんを探し、江見弘なる人物の最期を伝えようとすると思う。

また、「トマト」の謎についても解明したいと思う。

問3:色が効果的に使われているが、何を表現していると思いますか。

(Answer)

先般会員の高木さんが7月度の課題作を検討しているという話をされている中で、梶井基次郎という名前が挙がった。

梶井基次郎の代表作といえば「檸檬」。

この小説は、主人公が街を歩き、不吉な塊に悩まされながらも、レモンを手にしたことで一時的に幸福を感じ、それを爆弾に見立てて丸善に置き去りにする様子を描いた作品である。檸檬の色、形、香りなどが、主人公の心情の変化を象徴的に表現している。最後、「丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けて来た奇怪な悪漢が私で、もう十分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなにおもしろいだろう。」と心の中でほくそ笑む。

この檸檬色こそ、まさに主人公の心がみるみるうちに晴れやかなものに変わる代名詞になっている。

作者宮本輝がこの対極な意味として「トマト」を持ってきたと考えられなくはないか?

主人公の「ぼく」はアルバイトの現場で寝込んでいる「江見」と出会う。江見は「ぼく」にトマトを買ってきて欲しいと言い、それを届けるわけだが、結局口にすることなく、亡くなる。

食道の静脈破裂を起こし、吐血して救急搬送される。その血の海がトマトの色と同化し、「ぼく」を悲しみの縁に追いやるのだ。

まさしく檸檬が一縷の望みであるとするならば、トマトは絶望の証である。

その証拠に、ぼくはその後食べられなくなる。

この色を用いたモチーフから物語を展開させる技法は、小説を書く上で非常に有効的であると共に、その反面読者を納得させなければならないわけで、相当な技術が求められる。

問4:この短編小説はどのようにしてできたと思いますか。

例えば、作者がアスファルト補修工事のアルバイトをしたことがあり、そこで病人が出た経験があった。それにしても手紙のアイデアはどこから出てきたのであろうか。

今後、私たちが創作をしていく上で、参考になればと思い議論したいと考えたもの。

(Answer)

上記でも触れたが、梶井基次郎の檸檬から小説のヒントや色を用いたエピソードを考えたのだと思う。

手紙を無くしてしまうというのは、ズボンの後ろポケットに入れていて無くなってしまうかなと疑問も残るが、中身に二人の関係性やなぜトマトなのか?という謎の解明が認められていると考えると、興味深い。

それを読者に考えさせようと宮本輝は考えて、敢えて手紙にしたのではないだろうか?

問5:自由感想をお願いします。

(Answer)

宮本輝がトマトと血を結び付けたのは素晴らしいと思う。

しかしながら、会社の同僚にアルバイトの話を披露するという設定は若干無理があるなと感じた。

聞かされた方は、気軽な感じでアルバイトの苦労話や、エピソードを聞きたいモードであるにもかかわらず、かなり重い内容になってしまっている。

また、宮本輝であるならば、主人公の「ぼく」が会社員になった後に、「江見」を思い出し、江見の意思を汲んで、川村セツを訪ねる所まで描いて欲しいと思った。

全体としては、やはり宮本輝は独自の世界観があり、巧いなと思った。

リ

リョージさん (9h9weyzm)2025/6/2 18:04削除6月14日読書会の進行役を務めるリョージです。藤堂さん、早速、掲示板に入力いただきありがとうございました。みなさん、掲示板入力をお願いします。私も下記の通り入力します。

問1:この物語の中に作者のメッセージが含まれていると思います。あなたはどんなメッセージを受け取りましたか。

作者のメッセージ:現代社会への警告、古き良き時代の再認識

大人になると、自分の都合の良い分別を身に着け、人を置き去りにしたり、お互いの気持ちを読み違えたりして、平気で過ごしている。しかし、主人公は人の心が心配で、何とか役に立ってあげたいと思った。

私は30歳で大阪から東京に転勤になり以下のような大阪人気質から解放されて、せいせいした記憶がある。少なくとも、その当時は。

大阪人気質:人にかまう。お節介をやく。全体主義。寄合社会・助け合い社会(大家族世帯)。

東京人気質:人にかまわない。合理的。個人主義、核家族社会。

前者は古き良き時代、後者は現代社会と言い換えることができる。

作者のメッセージは「現代社会への警告、古き良き時代の再認識」ではないだろうか。

主人公は自分の過失により、その人の役に立つどころか、最悪の事態を招いてしまう。

もしこの物語がハッピーエンドで終わっていたら、すなわち手紙が投函されていたら、道徳教育の教科書のようになっていたと思う。手紙をアスファルトに埋めることにより、一編の短編小説が生まれ、作者のこのメッセージがより強調されたものと思う。

問2:この物語は「親切心でやった行為が苦悩を抱え込むことになる」話ですが、あなたが主人公であれば、どんな行動を取りますか。

トマトも買ってあげるし、手紙も預かると思う。その手紙を失くして主人公と同じような気持ちになると思う。しかし、悩んだあげく、最終的には、次のように考えて自分の気持ちを収めるだろう。

二人は幼馴染み。手紙が彼女に届いたとしても彼女は昔のままではない可能性がある。アスファルトのお陰で二人の愛は永遠の愛になったのだ。

問3:色が効果的に使われているが、何を表現していると思いますか。

赤が死んだ男の強い想いを表している。喀血した血だけであれば「醜」であるが、散らばった腐ったトマトの赤の存在により、「醜」は消滅し、男の激しく力強い想いに変換されている。

「真新しい真っ黒なきれいなアスファルトが敷き詰められ、作業員がその上に水を撒いている」

強烈な匂いを放つ灼熱の真っ黒なアスファルト、それがもうどうしようもない絶望感を表し、さらに水が撒かれている情景はもの悲しさをそそる。逆に、手紙がアスファルトの中に完全密閉され永久保存されることにより男と川村セツの愛は永遠になることを暗示させる。

現実は男の片思いかもしれない。そうであれば、アスファルトのお陰でハピーエンドになる。

男の片思いでないとしても、川村セツは男の死を知らない方が幸せかもしれない。人生には知らない方が幸せなことはたくさんある。

藤堂さんの梶井基次郎の「檸檬」との対比は興味深いです。

丸善の棚に置かれた1個のレモン。ぎっしり詰まった書物の前にあるレモンの黄色が際立っている。さらにその黄色い物体が大爆発するために秒読みの段階。これは爆発(喀血)して生じた血の中に点在する腐ったトマトの赤と同様に強烈な印象を受ける。

私は「檸檬」を読んでいないのですが、この作者のメッセージを勝手に想像してみました。

主人公にとって丸善の書物は大切なものだが、これらの書物のお陰で自分は考え、思い悩み、苦しんでいる。いっそ、これらの書物を全部爆破させたら自分は苦しみから解放されると主人公は考え、それを実行する。作者のメッセージは権威への反抗。

レモンの形から爆弾を想像する作者の想像力は凄いです。

問4:この短編小説はどのようにしてできたと思いますか。

例えば、作者がアスファルト補修工事のアルバイトをしたことがあり、そこで病人が出た経験があった。それにしても手紙をアスファルトに埋めるアイデアは、どこから出てきたのであろうか。

小説の書き方に結末から書く手法がある。アスファルト補修工事中に大事なものを落としてアスファルトに埋めてしまうという結末にする。大事なものを手紙にする。自分に来た手紙より人から預かった手紙の方がドラマチックだ。しかも、その男は死ぬ寸前である。手紙の宛名は女性。これでストーリーの骨格は出来てしまった。

このストーリーは短編でよくあるパターンで、私たちが短編を書く時に参考になるのではないか:

学生がアルバイト経験の話をしている。主人公が経験を語る。語ったあと、その出来事を振り返る。中山可穂の「卒塔婆小町」も同じパターン。自信を失った新人小説家が老婆に出会う。老婆が経験を語る。それがきっかけで小説家は再起する。今回の短編集の「力」も同じパターン。主人公が公園で老人に出会う。主人公は自分の小学生時代を思い出す。

問5:自由感想をお願いします。

血の海の中の5個の真っ赤なトマトと1通の手紙を飲み込んだ真っ黒なアスファルトに強烈なエネルギーを感じた。人の「想い」の強さを表現するのに、こんな表現方法があることを知り勉強になった。

丸善の棚に置かれた1個のレモンも強烈なエネルギーを発している。

これは、ある投稿者からの文章です。素敵な文章です。参考まで。

クリーム色の曼珠沙華は、本当は思いっきり紅く燃えたかったのに、そうできなかった『江見』の心のようです。病いに倒れ、自分の命の終わりに気づき、赤いトマトを抱きしめたかった。毎夜 過去を忘れようと飲み続けたお酒のせいで、末期の肝硬変に陥ったのです。飯場の人々は自分の事だけに懸命で、そばの男にかまう人はいません。炊事場の女が、返事だけして買ってこなかったトマト。でも『小野寺』は忘れませんでした。重労働で身体は重く、きっと脚は棒のようだったでしょう。でも、汚れた布団に横たわり、医者にも診せられない様子で寂しく横たわる、見ず知らずの男さえ見捨てておけなかったのです。

『江見』が『セツ』に宛てた最後の手紙が胸に浮かびます。その手紙には、きっとこう書かれていたような気がします。

《貴女をおいて都会に出てしまった自分が間違っていた。一日も貴女を忘れた日は無かった。あの頃のように真っ赤なトマトを二人で作って暮らしたかった。どうか自分を許して欲しい…》

でも、手紙は、熱いコールタールに焼かれ、アスファルトの下に消えてゆきました。

『江見』は震える両手でトマトを撫でながら遠のく意識の中で、夢をみていたのかもしれません。幸せだった『セツ』と暮らしていたあの頃の夢。『セツ』は今もトマトを作って暮らしているのでしょうか。それとも別の誰かと暮らしているのでしょうか。『小野寺』は『江見』が、口から潮のように吹き上げた血糊と腐ったトマトのこびりついた布団や畳を、ちゃんと始末して上げました。自分のことのように遅くまで落とした手紙を探し回り、あんなに必死でアスファルトまで剥がしてくれと頼みました。 ですから…『小野寺』さん、どうか自分を責めないでいて下さい。手紙は『江見』が書いた時に、もう既に彼の心は満たされて、貴方が投函することを引き受けてくれてどんなにか安心したでしょう。たとえその手紙が今の『セツ』に届けられなくても、それでもいいのかもしれません。貴方がトマトを食べられなくなっただけでも、本当に随分とお気の毒なんですから。

自分の中にはっきりとした映像まで浮かんだ印象深い物語でした。クリーム色の曼珠沙華を見るたび、伊丹昆陽の交差点に差し掛かるたび、この短編を思い出します。人の事が心配で、何とか役に立ってあげたいという思いは、忙しかろうが、大変な立場であろうが、心やさしい人には起こるものだと思いました。せめて自分の周りに、何かを一生懸命されている人達の為に出来ることをしいたいと思います。自分の事だけに夢中なのは寂しいことですから。

問1:この物語の中に作者のメッセージが含まれていると思います。あなたはどんなメッセージを受け取りましたか。

作者のメッセージ:現代社会への警告、古き良き時代の再認識

大人になると、自分の都合の良い分別を身に着け、人を置き去りにしたり、お互いの気持ちを読み違えたりして、平気で過ごしている。しかし、主人公は人の心が心配で、何とか役に立ってあげたいと思った。

私は30歳で大阪から東京に転勤になり以下のような大阪人気質から解放されて、せいせいした記憶がある。少なくとも、その当時は。

大阪人気質:人にかまう。お節介をやく。全体主義。寄合社会・助け合い社会(大家族世帯)。

東京人気質:人にかまわない。合理的。個人主義、核家族社会。

前者は古き良き時代、後者は現代社会と言い換えることができる。

作者のメッセージは「現代社会への警告、古き良き時代の再認識」ではないだろうか。

主人公は自分の過失により、その人の役に立つどころか、最悪の事態を招いてしまう。

もしこの物語がハッピーエンドで終わっていたら、すなわち手紙が投函されていたら、道徳教育の教科書のようになっていたと思う。手紙をアスファルトに埋めることにより、一編の短編小説が生まれ、作者のこのメッセージがより強調されたものと思う。

問2:この物語は「親切心でやった行為が苦悩を抱え込むことになる」話ですが、あなたが主人公であれば、どんな行動を取りますか。

トマトも買ってあげるし、手紙も預かると思う。その手紙を失くして主人公と同じような気持ちになると思う。しかし、悩んだあげく、最終的には、次のように考えて自分の気持ちを収めるだろう。

二人は幼馴染み。手紙が彼女に届いたとしても彼女は昔のままではない可能性がある。アスファルトのお陰で二人の愛は永遠の愛になったのだ。

問3:色が効果的に使われているが、何を表現していると思いますか。

赤が死んだ男の強い想いを表している。喀血した血だけであれば「醜」であるが、散らばった腐ったトマトの赤の存在により、「醜」は消滅し、男の激しく力強い想いに変換されている。

「真新しい真っ黒なきれいなアスファルトが敷き詰められ、作業員がその上に水を撒いている」

強烈な匂いを放つ灼熱の真っ黒なアスファルト、それがもうどうしようもない絶望感を表し、さらに水が撒かれている情景はもの悲しさをそそる。逆に、手紙がアスファルトの中に完全密閉され永久保存されることにより男と川村セツの愛は永遠になることを暗示させる。

現実は男の片思いかもしれない。そうであれば、アスファルトのお陰でハピーエンドになる。

男の片思いでないとしても、川村セツは男の死を知らない方が幸せかもしれない。人生には知らない方が幸せなことはたくさんある。

藤堂さんの梶井基次郎の「檸檬」との対比は興味深いです。

丸善の棚に置かれた1個のレモン。ぎっしり詰まった書物の前にあるレモンの黄色が際立っている。さらにその黄色い物体が大爆発するために秒読みの段階。これは爆発(喀血)して生じた血の中に点在する腐ったトマトの赤と同様に強烈な印象を受ける。

私は「檸檬」を読んでいないのですが、この作者のメッセージを勝手に想像してみました。

主人公にとって丸善の書物は大切なものだが、これらの書物のお陰で自分は考え、思い悩み、苦しんでいる。いっそ、これらの書物を全部爆破させたら自分は苦しみから解放されると主人公は考え、それを実行する。作者のメッセージは権威への反抗。

レモンの形から爆弾を想像する作者の想像力は凄いです。

問4:この短編小説はどのようにしてできたと思いますか。

例えば、作者がアスファルト補修工事のアルバイトをしたことがあり、そこで病人が出た経験があった。それにしても手紙をアスファルトに埋めるアイデアは、どこから出てきたのであろうか。

小説の書き方に結末から書く手法がある。アスファルト補修工事中に大事なものを落としてアスファルトに埋めてしまうという結末にする。大事なものを手紙にする。自分に来た手紙より人から預かった手紙の方がドラマチックだ。しかも、その男は死ぬ寸前である。手紙の宛名は女性。これでストーリーの骨格は出来てしまった。

このストーリーは短編でよくあるパターンで、私たちが短編を書く時に参考になるのではないか:

学生がアルバイト経験の話をしている。主人公が経験を語る。語ったあと、その出来事を振り返る。中山可穂の「卒塔婆小町」も同じパターン。自信を失った新人小説家が老婆に出会う。老婆が経験を語る。それがきっかけで小説家は再起する。今回の短編集の「力」も同じパターン。主人公が公園で老人に出会う。主人公は自分の小学生時代を思い出す。

問5:自由感想をお願いします。

血の海の中の5個の真っ赤なトマトと1通の手紙を飲み込んだ真っ黒なアスファルトに強烈なエネルギーを感じた。人の「想い」の強さを表現するのに、こんな表現方法があることを知り勉強になった。

丸善の棚に置かれた1個のレモンも強烈なエネルギーを発している。

これは、ある投稿者からの文章です。素敵な文章です。参考まで。

クリーム色の曼珠沙華は、本当は思いっきり紅く燃えたかったのに、そうできなかった『江見』の心のようです。病いに倒れ、自分の命の終わりに気づき、赤いトマトを抱きしめたかった。毎夜 過去を忘れようと飲み続けたお酒のせいで、末期の肝硬変に陥ったのです。飯場の人々は自分の事だけに懸命で、そばの男にかまう人はいません。炊事場の女が、返事だけして買ってこなかったトマト。でも『小野寺』は忘れませんでした。重労働で身体は重く、きっと脚は棒のようだったでしょう。でも、汚れた布団に横たわり、医者にも診せられない様子で寂しく横たわる、見ず知らずの男さえ見捨てておけなかったのです。

『江見』が『セツ』に宛てた最後の手紙が胸に浮かびます。その手紙には、きっとこう書かれていたような気がします。

《貴女をおいて都会に出てしまった自分が間違っていた。一日も貴女を忘れた日は無かった。あの頃のように真っ赤なトマトを二人で作って暮らしたかった。どうか自分を許して欲しい…》

でも、手紙は、熱いコールタールに焼かれ、アスファルトの下に消えてゆきました。

『江見』は震える両手でトマトを撫でながら遠のく意識の中で、夢をみていたのかもしれません。幸せだった『セツ』と暮らしていたあの頃の夢。『セツ』は今もトマトを作って暮らしているのでしょうか。それとも別の誰かと暮らしているのでしょうか。『小野寺』は『江見』が、口から潮のように吹き上げた血糊と腐ったトマトのこびりついた布団や畳を、ちゃんと始末して上げました。自分のことのように遅くまで落とした手紙を探し回り、あんなに必死でアスファルトまで剥がしてくれと頼みました。 ですから…『小野寺』さん、どうか自分を責めないでいて下さい。手紙は『江見』が書いた時に、もう既に彼の心は満たされて、貴方が投函することを引き受けてくれてどんなにか安心したでしょう。たとえその手紙が今の『セツ』に届けられなくても、それでもいいのかもしれません。貴方がトマトを食べられなくなっただけでも、本当に随分とお気の毒なんですから。

自分の中にはっきりとした映像まで浮かんだ印象深い物語でした。クリーム色の曼珠沙華を見るたび、伊丹昆陽の交差点に差し掛かるたび、この短編を思い出します。人の事が心配で、何とか役に立ってあげたいという思いは、忙しかろうが、大変な立場であろうが、心やさしい人には起こるものだと思いました。せめて自分の周りに、何かを一生懸命されている人達の為に出来ることをしいたいと思います。自分の事だけに夢中なのは寂しいことですから。

里

里井雪さん (9fpcu9wm)2025/6/6 11:22削除問1:この物語の中に作者のメッセージが含まれていると思います……

道路工事に目が行きがちですが、どうやっても取り返せない苦い後悔、私はこれに尽きる気がしました。

問2:この物語は「親切心でやった行為が苦悩を抱え込むことになる」話ですが……

主人公は住所が分かるのであれば「川村セツ子」に会って詫びたいと思うのでしょうが、それは叶わない。どにもならぬ後悔を抱えていくしかないと思います。

問3:色が効果的に使われているが、何を表現していると思いますか。

私はタイトルにもある「トマト」がどうもしっくりきません。トマトの必然性というか。血の赤とトマトの赤でしょうか?

問4:この短編小説はどのようにしてできたと思いますか。

やはり、作者のアルバイト経験からでしょう。手紙のアイデアは、お金を落として舗装に埋まった?

・今後、私たちが創作をしていく上で、参考になればと思い議論したいと考えたもの。

アルバイト体験で書いたことはありませんが、「どうにもならない後悔をした体験」で書いたことはあります。

私のは、もっともっと小さいものです。

小学校の頃の遠足だったと思います。母からタオル地のハンカチを渡され、なにげなくポケットに入れました。いつも母が渡すハンカチは「白」だという先入観があって、帰りがけ、ポケットに入っていた「青」のハンカチを、「誰かのと取り違えた」、と考え電車に置いてきてしまいました。

何を考えたのか今では不明ですが、開いていた電車の窓から放り込んだと思います。後日、母から「青を渡した」と聞いた時、思わず「なくしてしまった」と嘘をつきました……。もうこの世にいない母、この体験を元に『三つ目のプレゼント』という短編を書きました。ハンカチは出てきますが、全然違う扱いです。主人公も女の子ですし。

https://ncode.syosetu.com/n2505io/

問5:自由感想をお願いします。

学生時代、私もいろいろなアルバイトを経験しました。道路工事ではなく建築現場で働いた時のことです。暑くてヘルメットを外したら、やはり、ひどく叱られました。珍しいところでは、キャバレーのウエイター経験もあります。結構、時給がよかったように思います。

道路工事に目が行きがちですが、どうやっても取り返せない苦い後悔、私はこれに尽きる気がしました。

問2:この物語は「親切心でやった行為が苦悩を抱え込むことになる」話ですが……

主人公は住所が分かるのであれば「川村セツ子」に会って詫びたいと思うのでしょうが、それは叶わない。どにもならぬ後悔を抱えていくしかないと思います。

問3:色が効果的に使われているが、何を表現していると思いますか。

私はタイトルにもある「トマト」がどうもしっくりきません。トマトの必然性というか。血の赤とトマトの赤でしょうか?

問4:この短編小説はどのようにしてできたと思いますか。

やはり、作者のアルバイト経験からでしょう。手紙のアイデアは、お金を落として舗装に埋まった?

・今後、私たちが創作をしていく上で、参考になればと思い議論したいと考えたもの。

アルバイト体験で書いたことはありませんが、「どうにもならない後悔をした体験」で書いたことはあります。

私のは、もっともっと小さいものです。

小学校の頃の遠足だったと思います。母からタオル地のハンカチを渡され、なにげなくポケットに入れました。いつも母が渡すハンカチは「白」だという先入観があって、帰りがけ、ポケットに入っていた「青」のハンカチを、「誰かのと取り違えた」、と考え電車に置いてきてしまいました。

何を考えたのか今では不明ですが、開いていた電車の窓から放り込んだと思います。後日、母から「青を渡した」と聞いた時、思わず「なくしてしまった」と嘘をつきました……。もうこの世にいない母、この体験を元に『三つ目のプレゼント』という短編を書きました。ハンカチは出てきますが、全然違う扱いです。主人公も女の子ですし。

https://ncode.syosetu.com/n2505io/

問5:自由感想をお願いします。

学生時代、私もいろいろなアルバイトを経験しました。道路工事ではなく建築現場で働いた時のことです。暑くてヘルメットを外したら、やはり、ひどく叱られました。珍しいところでは、キャバレーのウエイター経験もあります。結構、時給がよかったように思います。

由

由宇さん (9el8aeim)2025/6/12 21:10削除『トマトの話』

◆設問1

宮本輝作品の主題を庶民の生活のリアリズムと、その魂の再生だと感じています。

戦後昭和の時代を背景にして、高度経済成長後の日本における価値観の揺らぎや、都市と地方の断絶、核家族化による孤立などを背景に持ちながら、それでも「人は人によって癒され、支えられる」という庶民的な倫理観を基盤としています。

それは皮肉にも平成~令和の断絶のアンチテーゼにもつながったのかもしれません。 それでも、人間観察と道徳感覚の融合が見られます。

精神的リアリズムとも言えるでしょう。

然るに、メッセージは

「庶民の一人一人を何人も「独り」にするな、人間ならば「その相手」の声を きちんと聴け!」

ヒーローでなくとも、そこに『(にんげん)ものがたり』は存在し、それこそ、人間を癒すものだから。との静かな語りのメッセージが聞こえます。

◆設問2~4 まとめて

・トマトと血の色の『赤』。メタファーするものは人間の魂でしょう。だれにでも同じ色が流れている、だってヒトだから。。。。という感じでしょうね。

シンプルに。

・主人公は死んだ労働者であると思います。メッセンジャーの苦悩は、人間の声を必死に聴こうとした、魂の再生であり、伝道者。

(恐縮ながら)設問の論点(親切心でやった行為が苦悩を抱え込むことになる」話)とう捉え方は、ものがたりの本質とはよめませんでした。(失礼)

・本作品の背景はやはり、高度経済成長のブラックだけど、労働者のモチベーションは決して低くはない時代の名もなき、レイバーに耳を馳せた宮本の産物でしょう。

◆自由感想

20代のころ「青が散る」にはまりました。テニスを通じた、若き血の織なす群像が永遠に思えた、あのころ。。青が散り、藍になっても宮本作品は自分の中で生きています。

あと『泥の河』の娼婦の娘、銀子。僕の理想の女性像として今も君臨しています。

◆設問1

宮本輝作品の主題を庶民の生活のリアリズムと、その魂の再生だと感じています。

戦後昭和の時代を背景にして、高度経済成長後の日本における価値観の揺らぎや、都市と地方の断絶、核家族化による孤立などを背景に持ちながら、それでも「人は人によって癒され、支えられる」という庶民的な倫理観を基盤としています。

それは皮肉にも平成~令和の断絶のアンチテーゼにもつながったのかもしれません。 それでも、人間観察と道徳感覚の融合が見られます。

精神的リアリズムとも言えるでしょう。

然るに、メッセージは

「庶民の一人一人を何人も「独り」にするな、人間ならば「その相手」の声を きちんと聴け!」

ヒーローでなくとも、そこに『(にんげん)ものがたり』は存在し、それこそ、人間を癒すものだから。との静かな語りのメッセージが聞こえます。

◆設問2~4 まとめて

・トマトと血の色の『赤』。メタファーするものは人間の魂でしょう。だれにでも同じ色が流れている、だってヒトだから。。。。という感じでしょうね。

シンプルに。

・主人公は死んだ労働者であると思います。メッセンジャーの苦悩は、人間の声を必死に聴こうとした、魂の再生であり、伝道者。

(恐縮ながら)設問の論点(親切心でやった行為が苦悩を抱え込むことになる」話)とう捉え方は、ものがたりの本質とはよめませんでした。(失礼)

・本作品の背景はやはり、高度経済成長のブラックだけど、労働者のモチベーションは決して低くはない時代の名もなき、レイバーに耳を馳せた宮本の産物でしょう。

◆自由感想

20代のころ「青が散る」にはまりました。テニスを通じた、若き血の織なす群像が永遠に思えた、あのころ。。青が散り、藍になっても宮本作品は自分の中で生きています。

あと『泥の河』の娼婦の娘、銀子。僕の理想の女性像として今も君臨しています。

遠

遠藤 悟さん (9kj9x033)2025/6/15 18:10削除2025/06/15 トマトの話 追記

遠藤です。

1.いまさら、なんですが

『トマトの話』の中での、

飯場の皆さんの対応は、優しかったですね。

ずっと寝たきりの江見に親族でもないのに、

出て行け、とも言わず、最期を看取る。

落ちこぼれを作らない国、弱者にやさしい

日本、は結構だが、実は、

「優しさの正体は優越感である。」

とか言われると、なんだかなあ、

と思ってしまう。難しいです。

2.もうひとつ、

江見は小野寺に手紙を渡したことで、

贖罪(?) を償うことができたので、

満足して亡くなった、ということが

重要なのかな。

小野寺が江見の手紙を無くしたのは

不注意だが、そのことを一生悔やむ

ことはないです。

江見から手紙を頼まれたことで、

江見と川村セツさんとの間を

充分取り持つことができたのだから。

遠藤です。

1.いまさら、なんですが

『トマトの話』の中での、

飯場の皆さんの対応は、優しかったですね。

ずっと寝たきりの江見に親族でもないのに、

出て行け、とも言わず、最期を看取る。

落ちこぼれを作らない国、弱者にやさしい

日本、は結構だが、実は、

「優しさの正体は優越感である。」

とか言われると、なんだかなあ、

と思ってしまう。難しいです。

2.もうひとつ、

江見は小野寺に手紙を渡したことで、

贖罪(?) を償うことができたので、

満足して亡くなった、ということが

重要なのかな。

小野寺が江見の手紙を無くしたのは

不注意だが、そのことを一生悔やむ

ことはないです。

江見から手紙を頼まれたことで、

江見と川村セツさんとの間を

充分取り持つことができたのだから。

リ

リョージさん (9h9weyzm)2025/6/15 23:20削除読書会は終わったが、もうちょっと余韻の中に浸っていたい、そんな気持ちです。

1.本当に飯場の皆さんの対応は、優しかったですね。

「落ちこぼれを作らない国、弱者にやさしい日本」でいいのではないでしょうか。肉体労働者の世界では表面はえげつないことを言い合っているが、心は優しかったように思います。肉体労働者は、昔も今もカッコいい。

「優しさの正体は優越感である。」は、ホワイトカラーの世界の専売特許であるような気がします。

2.同感です。アスファルトのお陰で二人の愛は永遠の愛になったのだと思います。

1.本当に飯場の皆さんの対応は、優しかったですね。

「落ちこぼれを作らない国、弱者にやさしい日本」でいいのではないでしょうか。肉体労働者の世界では表面はえげつないことを言い合っているが、心は優しかったように思います。肉体労働者は、昔も今もカッコいい。

「優しさの正体は優越感である。」は、ホワイトカラーの世界の専売特許であるような気がします。

2.同感です。アスファルトのお陰で二人の愛は永遠の愛になったのだと思います。

返信

返信7

管

管理者さん (9hpqzt4b)2025/4/5 17:08 (No.1419831)削除第10回 5月度読書会テーマ『卒塔婆小町』(中山可穂)の忌憚のない感想を幹事のテーマに沿い、ご自由に書込み願います。

リ

リョージさん (9h9weyzm)2025/4/5 22:53削除感情表現が素晴らしかった。読み終わったあと、放心状態になった。

「あとがき」が印象的でした。

―この作品集にまつわる一番の思い出は、鎌倉の海。海の前にぽつねんと腰を下ろして、黙々と原稿を読み続けていた一人の編集者の後ろ姿である。―

この小説の手法が良かった。構成と言えばいいのであろうか。

新人小説家がホームレスの老女に墓地で出会って、彼女に過去の衝撃的な恋物語を語らせ、エンディングは彼が墓地に戻って来て、老女の衝撃的な死に遭遇するという手法。衝撃的な恋物語だけでもいい小説になるが、この前後が付くことで奥行きの深い作品に仕上がっていると思う。

この作者は夏目漱石の「こころ」の手法にヒントを得たのではないだろうか。この手法は私たちも活用できそうなので「こころ」のあらすじを下記する。

―学生の「私」は鎌倉の海で「先生」と知り合い、惹かれていく。先生はなかなか心を開いてくれず、秘密めいていて、悲しみを帯びていた。しかし私の熱意に、先生は自分の過去の秘密をいつか話すことを約束する。

病の父のもとへ帰郷した私は、父の死の間際、先生からの手紙を受け取る。そこには先生が昔、親友を出し抜いて結婚を決め、その直後に親友が自殺したこと、そして自分も自ら生涯を閉じるという旨が書かれていた。―

「こころ」の手法にヒントを得たとしても、この小説のアイデアが素晴らしい。

小説を書くことに自信を失った高丘が捨てた原稿をホームレスの老女が読む。実は彼女は元腕利き編集者。彼女に励まされた高丘は再起を図る。私の小説の定義「間違った主人公が、間違いを正す」話にちゃんとなっている。

雪だるまから墓石を抱きしめた老女が現れる。作者は「語り」によって既に老女の醜を美に変えてしまっているが、さらにこの雪だるまの光景で禁断の恋を美の頂点まで押し上げている。

「ぎっしり文字の書きこまれた卒塔婆」、「高級ワイン」というモノが重要な役割を果たしている。

薄汚いホームレスの老女の存在の効果で、かくも神々しい美が表現できたのかもしれない。

芥川龍之介の河童も気持ちの悪い河童という生き物を使って清潔、純粋を表現しているが、醜を使うと美を効果的に表現できるのかもしれない。

この小説のテーマは「トランスジェンダー」だと思うが、トランスジェンダーがこの小説を読んだらどう感じるだろうか。ハピーエンドではない物語だが、意外に彼らは勇気付けられるのかもしれない。太宰治の「人間失格」を読み終わった時、ほのぼのとした温かい感じがした記憶がある。人は極端に不幸な小説を読んだ時なぜ幸せを感じるのだろうか。自分は何のとりえもない平凡な男だが、彼に比べたらましだと思うのだろうか。今の平凡な人生に幸せを感じるのだろうか。それが『文学』というものだろうか。

追伸:

RYOさんへ

今、「浮舟」を読み終わりました。また、放心状態になってしまいました。小説はいいですね。いつも自分が書くために小説を読んでいるのですが、気が付くとその小説の世界に迷い込んでしまいます。人生の最後に「小説を読むこと、書くこと」に喜びを見つけたことを幸せに思っています。『文学の横道』に出会ったことは幸運でした。

「あとがき」が印象的でした。

―この作品集にまつわる一番の思い出は、鎌倉の海。海の前にぽつねんと腰を下ろして、黙々と原稿を読み続けていた一人の編集者の後ろ姿である。―

この小説の手法が良かった。構成と言えばいいのであろうか。

新人小説家がホームレスの老女に墓地で出会って、彼女に過去の衝撃的な恋物語を語らせ、エンディングは彼が墓地に戻って来て、老女の衝撃的な死に遭遇するという手法。衝撃的な恋物語だけでもいい小説になるが、この前後が付くことで奥行きの深い作品に仕上がっていると思う。

この作者は夏目漱石の「こころ」の手法にヒントを得たのではないだろうか。この手法は私たちも活用できそうなので「こころ」のあらすじを下記する。

―学生の「私」は鎌倉の海で「先生」と知り合い、惹かれていく。先生はなかなか心を開いてくれず、秘密めいていて、悲しみを帯びていた。しかし私の熱意に、先生は自分の過去の秘密をいつか話すことを約束する。

病の父のもとへ帰郷した私は、父の死の間際、先生からの手紙を受け取る。そこには先生が昔、親友を出し抜いて結婚を決め、その直後に親友が自殺したこと、そして自分も自ら生涯を閉じるという旨が書かれていた。―

「こころ」の手法にヒントを得たとしても、この小説のアイデアが素晴らしい。

小説を書くことに自信を失った高丘が捨てた原稿をホームレスの老女が読む。実は彼女は元腕利き編集者。彼女に励まされた高丘は再起を図る。私の小説の定義「間違った主人公が、間違いを正す」話にちゃんとなっている。

雪だるまから墓石を抱きしめた老女が現れる。作者は「語り」によって既に老女の醜を美に変えてしまっているが、さらにこの雪だるまの光景で禁断の恋を美の頂点まで押し上げている。

「ぎっしり文字の書きこまれた卒塔婆」、「高級ワイン」というモノが重要な役割を果たしている。

薄汚いホームレスの老女の存在の効果で、かくも神々しい美が表現できたのかもしれない。

芥川龍之介の河童も気持ちの悪い河童という生き物を使って清潔、純粋を表現しているが、醜を使うと美を効果的に表現できるのかもしれない。

この小説のテーマは「トランスジェンダー」だと思うが、トランスジェンダーがこの小説を読んだらどう感じるだろうか。ハピーエンドではない物語だが、意外に彼らは勇気付けられるのかもしれない。太宰治の「人間失格」を読み終わった時、ほのぼのとした温かい感じがした記憶がある。人は極端に不幸な小説を読んだ時なぜ幸せを感じるのだろうか。自分は何のとりえもない平凡な男だが、彼に比べたらましだと思うのだろうか。今の平凡な人生に幸せを感じるのだろうか。それが『文学』というものだろうか。

追伸:

RYOさんへ

今、「浮舟」を読み終わりました。また、放心状態になってしまいました。小説はいいですね。いつも自分が書くために小説を読んでいるのですが、気が付くとその小説の世界に迷い込んでしまいます。人生の最後に「小説を読むこと、書くこと」に喜びを見つけたことを幸せに思っています。『文学の横道』に出会ったことは幸運でした。

R

RYOさん (9ckx763u)2025/4/27 13:05削除5月度読書会 『卒塔婆小町』(中山可穂)のテーマです。

①中山可穂作品は、情景や状況、人物像や心の動きが、丁寧に言葉を選んで表現されていると感じます。

あなたが魅力的に感じた、印象に残った表現はありましたか?

その箇所と感じたことを教えてください。

②最後に深町遼は、柳原百合子になんと声をかけたのでしょうか?

③その他、自由な感想をお願いします。

①中山可穂作品は、情景や状況、人物像や心の動きが、丁寧に言葉を選んで表現されていると感じます。

あなたが魅力的に感じた、印象に残った表現はありましたか?

その箇所と感じたことを教えてください。

②最後に深町遼は、柳原百合子になんと声をかけたのでしょうか?

③その他、自由な感想をお願いします。

藤

藤堂勝汰さん (9bsra2fl)2025/5/1 09:29削除①中山可穂作品は、情景や状況、人物像や心の動きが、丁寧に言葉を選んで表現されていると感じます。

あなたが魅力的に感じた、印象に残った表現はありましたか?

その箇所と感じたことを教えてください。

(回答)

以下は作家中山可穂の登場人物を通して語らせている、彼女の考え方ではないかと推測させた。

【124ページ】

一匹の悪魔と百匹の天使を自身のなかに飼い馴らしているのが作家なら、百匹の悪魔と一匹の天使をおのれの内に棲まわせているのが編集者だ。それがわたしだ。女衒のように作家に近づき、その肉体から彼の命を 小説を 最後の一滴まで絞り取る。からからに涸れ果てるまで、廃人になるまで、自殺して死ぬまで、追い詰めて攻め立てて抱きしめてひれ伏して爆弾を落として夜露に晒して火をつけて水を浴びせて踏みつけて踵を舐めてめったやたらに引き裂いて。この仕事は借金取りに似ている。わたしは神に代わって、作家が神から借りた金 才能 の取り立てをしているのである。

→作家と編集者との関係性を如実に表している表現であると感じた。

【132ページ】

わたしの中の一匹の天使は毅然として彼の求愛を拒絶せよと言うのだが、百匹の悪魔はこれをうまく利用せよと唆してくるのだ。

→主人公百合子の内面がよく表れた箇所であると感じた。

【145ページ】

マリア様やナイチンゲールのような愛がけちな愛だとは、わたしは思わない。それでさえわたしは精一杯の愛だったのだ。

中略

でもわたしには、一緒に飛び込んで、ともに遊べと言うだろう。それが愛だと言うだろう。でもわたしには、独り遊びをする少年の完結した輪の中は眩しすぎて、あまりに神々しくて、まじることができなかったのだ。

そう、わたしはすでに深町遼を崇め、畏怖していた。崇拝の対象を人は愛することができるだろうか?

→ガラスのようなハートの持ち主、遼を客観的に見つめた表現である。

【150ページ】

そうだ、わたしの体には青い血が流れている。生まれてきたとき、私の血はみんなと同じように赤かった。那が長い時間をかけて青くなっていったのだ。くちびるを噛みしめてひとつの愛を諦めるたびに、拳を握りしめてひとつの虚無を呑み込むたびに、熱い涙のかわりに冷たい吐息を漏らすようになってから、私の血は少しずつ青く染まっていった。わたしの体のどこでも切ってみればわかる。そしてわたしの心臓は黒ずんだ群青色をしているだろう。

→編集者の性、気質を如実の著している。

【155ページ】

でも僕はどこかで信じているのです。男とか女とか関係のない至極の愛がこの世にはあって、それはすべての愛の不可能な愛の可能性を越えるはずだと。いつの日か僕の気持ちがあなたに届いて、そんな愛で結びつく時が来るのだと。そしてあなたに捧げ続けます。

→純粋であるが故に、いつ壊れてもおかしくないという遼の性格を表している。

【156ページ】

あなたが不可能な愛のために泣くとき、僕もまたあなたへの不可能な愛のために泣くでしょう。あなたが孤独に震える夜は僕はあなたを暖めるために小説を書くでしょう。それが叶わぬ望みでも、あなたがただそこにいてくださるだけで、僕は今日も小説を書くことができます。明日も、あさっても、いつまでも永遠に。

→中山可穂の理想の愛のカタチを表している気がします。

②最後に深町遼は、柳原百合子になんと声をかけたのでしょうか?

(回答)

どうやら僕は百合子さんを抱けない運命だったようだ。100作書ければ、僕は百合子さんを我が物にできると信じてやって来た。99作目までそれが叶えられると信じていた。でも今100作目を目の当りにすると、何ひとつ文字が出てこない。

それはきっと神様が書いたらお前の血も青くなるぞと警鐘を晴らしたのかもしれない。

百合子さんはその肉体を僕に捧げてくれるが、きっと僕は抱いてしまったら余計に惨めになってしまう気がする。だから、僕はそうならない為に筆を折る事にしました。ごめんなさい。

涅槃では、僕と百合子さんが互いに愛し合える対等でしがらみのない場所である事を祈ります。

③その他、自由な感想をお願いします。

(回答)

今回初めて中山可穂の作品を読みました。

まず幹事であるRYOさんに新しい作家をご紹介いただいた事に感謝の気持ちを伝えたい。

今までも文学サークルに属することにより、自分が手に取ることを躊躇い、また遠ざけていた作品に対して、テーマに挙げる事により初めて触れ、人生の潤いになった作品は数多くあり、今回の作品、著者もその一つに加わったことに喜びを感じます。

さて、今作、「卒塔婆小町」であるが、編集者と作家が主要人物であり、我々文学サークルに身を置くものとしては、比較的身近な話題がテーマであり、興味深く読み進める事が出来ました。

敏腕ベテラン編集者と新進気鋭の若手作家、敏腕編集者はその美貌と知性で確固たる地位を築いてきた。

その時に現れた将来有望なダイヤモンドの原石である線が細そうな男性作家が彗星のごとく現れる。

敏腕編集者はその作家を口説き落とすべく、彼に近づき何とか彼の作品をものにすることに成功する。

その後彼はその編集者にぞっこんになり、彼女をものにするために、彼女の為に100本の作品提供を約束する。

結局100本目を仕上げる寸前で、彼は自殺を遂げ、編集者もそのまま姿を消し、近くの墓場でホームレスになっている。

【気になった点】

・ベテラン編集者に対して若き作家がたった一回の面会で、心奪われたところが今一つ説得力に欠けている。

編集者津久井に対してこうも簡単に軽視できるものだろうか?

・深町遼がホステスと自殺を図った(未遂)理由が今一つ解せなかった。

太宰治を少し連想した。

【良かった点】

良い小説を生み出すことが柳原百合子の人生そのものであるという一貫した姿勢が貫かれている点。

その為だったら、名誉も、地位も、そして作家自身がどうなろうとも意に介さないという強いメンタルが描かれていると思いました。

表現の一つ一つが丁寧に書かれており、読ませる小説であると思うし、他の作品も読んでみたいと思わせる作家である。

また男性を好きになれないという百合子自身が作者中山可穂と被り、説得力があると感じた。

弱法師、浮舟について

《弱法師》

長く生きられないと分かっている少年と父となった医師の男同士の絆。

《浮舟》

平成版女寅さんが身を寄せ、彼女が本当に好きだった彼女の最期を見届ける。その娘の複雑な心理状態の変遷がうまく書けていると思った。

僕自身は至ってノーマルな男なので、同性しか興味が無い、愛せないという人の心理が理解できない。

今後もそういったテーマはずっと続くであろうし、そういう人たちの権利や主張が益々大きくなっていくし、法律も遅ればせながら付いていくであろう。

今作は愛せない、愛されることは無いと分かっていても、その潮流に敢えて逆らう事も無ければ、嘆くことも無く進行していく。

そこが良かったと思う。なるようにしかならないというのが世の常であると思うからである。

あなたが魅力的に感じた、印象に残った表現はありましたか?

その箇所と感じたことを教えてください。

(回答)

以下は作家中山可穂の登場人物を通して語らせている、彼女の考え方ではないかと推測させた。

【124ページ】

一匹の悪魔と百匹の天使を自身のなかに飼い馴らしているのが作家なら、百匹の悪魔と一匹の天使をおのれの内に棲まわせているのが編集者だ。それがわたしだ。女衒のように作家に近づき、その肉体から彼の命を 小説を 最後の一滴まで絞り取る。からからに涸れ果てるまで、廃人になるまで、自殺して死ぬまで、追い詰めて攻め立てて抱きしめてひれ伏して爆弾を落として夜露に晒して火をつけて水を浴びせて踏みつけて踵を舐めてめったやたらに引き裂いて。この仕事は借金取りに似ている。わたしは神に代わって、作家が神から借りた金 才能 の取り立てをしているのである。

→作家と編集者との関係性を如実に表している表現であると感じた。

【132ページ】

わたしの中の一匹の天使は毅然として彼の求愛を拒絶せよと言うのだが、百匹の悪魔はこれをうまく利用せよと唆してくるのだ。

→主人公百合子の内面がよく表れた箇所であると感じた。

【145ページ】

マリア様やナイチンゲールのような愛がけちな愛だとは、わたしは思わない。それでさえわたしは精一杯の愛だったのだ。

中略

でもわたしには、一緒に飛び込んで、ともに遊べと言うだろう。それが愛だと言うだろう。でもわたしには、独り遊びをする少年の完結した輪の中は眩しすぎて、あまりに神々しくて、まじることができなかったのだ。

そう、わたしはすでに深町遼を崇め、畏怖していた。崇拝の対象を人は愛することができるだろうか?

→ガラスのようなハートの持ち主、遼を客観的に見つめた表現である。

【150ページ】

そうだ、わたしの体には青い血が流れている。生まれてきたとき、私の血はみんなと同じように赤かった。那が長い時間をかけて青くなっていったのだ。くちびるを噛みしめてひとつの愛を諦めるたびに、拳を握りしめてひとつの虚無を呑み込むたびに、熱い涙のかわりに冷たい吐息を漏らすようになってから、私の血は少しずつ青く染まっていった。わたしの体のどこでも切ってみればわかる。そしてわたしの心臓は黒ずんだ群青色をしているだろう。

→編集者の性、気質を如実の著している。

【155ページ】

でも僕はどこかで信じているのです。男とか女とか関係のない至極の愛がこの世にはあって、それはすべての愛の不可能な愛の可能性を越えるはずだと。いつの日か僕の気持ちがあなたに届いて、そんな愛で結びつく時が来るのだと。そしてあなたに捧げ続けます。

→純粋であるが故に、いつ壊れてもおかしくないという遼の性格を表している。

【156ページ】

あなたが不可能な愛のために泣くとき、僕もまたあなたへの不可能な愛のために泣くでしょう。あなたが孤独に震える夜は僕はあなたを暖めるために小説を書くでしょう。それが叶わぬ望みでも、あなたがただそこにいてくださるだけで、僕は今日も小説を書くことができます。明日も、あさっても、いつまでも永遠に。

→中山可穂の理想の愛のカタチを表している気がします。

②最後に深町遼は、柳原百合子になんと声をかけたのでしょうか?

(回答)

どうやら僕は百合子さんを抱けない運命だったようだ。100作書ければ、僕は百合子さんを我が物にできると信じてやって来た。99作目までそれが叶えられると信じていた。でも今100作目を目の当りにすると、何ひとつ文字が出てこない。

それはきっと神様が書いたらお前の血も青くなるぞと警鐘を晴らしたのかもしれない。

百合子さんはその肉体を僕に捧げてくれるが、きっと僕は抱いてしまったら余計に惨めになってしまう気がする。だから、僕はそうならない為に筆を折る事にしました。ごめんなさい。

涅槃では、僕と百合子さんが互いに愛し合える対等でしがらみのない場所である事を祈ります。

③その他、自由な感想をお願いします。

(回答)

今回初めて中山可穂の作品を読みました。

まず幹事であるRYOさんに新しい作家をご紹介いただいた事に感謝の気持ちを伝えたい。

今までも文学サークルに属することにより、自分が手に取ることを躊躇い、また遠ざけていた作品に対して、テーマに挙げる事により初めて触れ、人生の潤いになった作品は数多くあり、今回の作品、著者もその一つに加わったことに喜びを感じます。

さて、今作、「卒塔婆小町」であるが、編集者と作家が主要人物であり、我々文学サークルに身を置くものとしては、比較的身近な話題がテーマであり、興味深く読み進める事が出来ました。

敏腕ベテラン編集者と新進気鋭の若手作家、敏腕編集者はその美貌と知性で確固たる地位を築いてきた。

その時に現れた将来有望なダイヤモンドの原石である線が細そうな男性作家が彗星のごとく現れる。

敏腕編集者はその作家を口説き落とすべく、彼に近づき何とか彼の作品をものにすることに成功する。

その後彼はその編集者にぞっこんになり、彼女をものにするために、彼女の為に100本の作品提供を約束する。

結局100本目を仕上げる寸前で、彼は自殺を遂げ、編集者もそのまま姿を消し、近くの墓場でホームレスになっている。

【気になった点】

・ベテラン編集者に対して若き作家がたった一回の面会で、心奪われたところが今一つ説得力に欠けている。

編集者津久井に対してこうも簡単に軽視できるものだろうか?

・深町遼がホステスと自殺を図った(未遂)理由が今一つ解せなかった。

太宰治を少し連想した。

【良かった点】

良い小説を生み出すことが柳原百合子の人生そのものであるという一貫した姿勢が貫かれている点。

その為だったら、名誉も、地位も、そして作家自身がどうなろうとも意に介さないという強いメンタルが描かれていると思いました。

表現の一つ一つが丁寧に書かれており、読ませる小説であると思うし、他の作品も読んでみたいと思わせる作家である。

また男性を好きになれないという百合子自身が作者中山可穂と被り、説得力があると感じた。

弱法師、浮舟について

《弱法師》

長く生きられないと分かっている少年と父となった医師の男同士の絆。

《浮舟》

平成版女寅さんが身を寄せ、彼女が本当に好きだった彼女の最期を見届ける。その娘の複雑な心理状態の変遷がうまく書けていると思った。

僕自身は至ってノーマルな男なので、同性しか興味が無い、愛せないという人の心理が理解できない。

今後もそういったテーマはずっと続くであろうし、そういう人たちの権利や主張が益々大きくなっていくし、法律も遅ればせながら付いていくであろう。

今作は愛せない、愛されることは無いと分かっていても、その潮流に敢えて逆らう事も無ければ、嘆くことも無く進行していく。

そこが良かったと思う。なるようにしかならないというのが世の常であると思うからである。

里

里井雪さん (9fpcu9wm)2025/5/2 19:36削除『卒塔婆小町』感想

その他の方が長いですが、ひとまず、課題に沿って。

(1)あなたが魅力的に感じた、印象に残った表現

「その日は命日だったんだ。生まれなかった僕たちの子供の。僕の心変わりのせいで彼女が殺した哀れな水子の。だから、母と子は同じ日に死んだんだ。……」

あえて、セリフをしつこく繰り返している。どちらかと言えば中山可穂の表現力というより、自身の体験に基づき「シャレにならない」と思ったからです。

(2)最後に深町遼は、柳原百合子になんと声を……

「さあ、百合子、しよう!」

深町が服を脱いで裸になったというのは、望んではいても満たされない欲望、百合子とのセックスを夢想していた、という予想です。

(3)その他

予想していたものとは少し違いましたが、一気に(多分、一時間半くらい)で読みました。文体が安定していて、とても読みやすかったです。もう少し若い人かと思いましたが六十代。基本的な国語力の高さが印象的です。私なら、もう少し言葉に凝るのですが、かえってシンプルなのがいいと感じました。

ストリーについていえば、甘く悲しい恋の物語ではなく、かなりハードなところが面白い。先は読めるのに、息もつかせない運びも上手い。

百合子はツンデレ、「書け」などと叱咤しているけれど、実は深く深く深町を愛していた(=執着していた)のだと思います。だからこそ、私は深町のポジションに憧れます。ここまで強く女性に愛されてみたい。同性愛者の彼女が男性の自分に執着してくれたのだから、なおのこと。そこまで大きなものを貰えるのなら自殺で人生を終えたとしても大満足だと思うのです。

ただ、ですね。これはあくまでフィクション、ファンタジーだと思うのです。現実の女性はもっと、もっと現実的。リアル百合子は同性愛のことなど隠して深町と結婚していたのでは? となると、物語になりませんが……。

一点、エンディングでの百合子の死はどうでしょう? 少々、予定調和だった気がするのです。私なら、何事もなかったように彼女はホームレスを続けていく、というような終わり方にすると思うのです。

ちなみに、出版界のリアルってこんな感じだったんでしょうか? 私が知るのは朝日出版、女性編集者の知り合いもいますが、弱小もいいところですから、接待なんて多分なかった。でも、大手出版社、本が売れた古き良き時代は、今のTVみたいだったのかもしれません。その分、スキャンダルも多かったでしょうが、まーー、うまく蓋をしていた? 昔なので今ほどハラストメントに周りが鋭敏に反応しなかったのかな。

作家の実相ですが、どうなんでしょ? まーー、自殺した人も多いのは事実なんですけどねー 自身を考えると「書けない」なんてあり得ない。だいたい、連続モノでもなんでも完全なプロットが出来上がらないと書き始めないし、プロローグ書いたら、次にエピローグ書いてますからねw 月たった五十枚だと! その気になれば千枚書いてやんよ。プロってそんなもんじゃないの?

プライベートが作風に影響が及ぶというのは、 SF作家の平井和正を思い出しました。大ファンだったのですが、文庫本が出るたび、内容が暗くつまらなくなってきました。後から聞いた話だと、そのころ彼はカルト紛いの宗教に被れていたそうな。

蛇足となりますが、脚本を書いてみてよく分かりました。「一人でよいものは書けない」。小説もしかりだと思います。作家と編集者は二人三脚です。ただし「うーーん、なんか違うだよねー」なんて言う編集者はゴミ。百合子のように的確な赤を入れられてこそのプロだと思います。

---------

で、ものはついでで恐縮ですが、感想から外れます。

(A)性的マイノリティについて

普通に男と女を描いても「つまならい」とどうしても考えてしまい、同性愛者(女女、男男)やトランスものが多い私です。本作については同性愛がテーマというより、モチーフ的な位置付けだったと思います。他の作品については、そこをメインに描いているものもあるのでしょうか?

この方向性の作品、時代の変化に伴い、どう描くのか? が悩ましくなってきました。ある作品で「女の子を好きなったのではなく、たまたま好きになったのが女の子」という主旨の表現を使いました。ストーリーの流れからすると、そう書くのが自然ではあったのですが、同性愛者の方はどう捉えるか? が気になっていました。

「なろう」の友人でGIDだとカミングアウトされている人がいます。その方に、それとなく聞いてみると「性的指向が同性に多少向いている自身からしても、気になる表現とは言えない」とのことでした。ホッ。

(B)愛、恋愛について

以前、伊藤整の「愛というのは、執着という醜いものにつけた仮の、美しい嘘の呼び名だ」という言葉を引用したのの続きです。

精神医学、性格心理学によると「幸せ」という感情は脳内にオキシトシンというホルモンが分泌されることによる、とのことです。もちろん、このホルモンだけではなく、ドーパミン、セロトニンなども関係するようですが、脳科学的にみて、比較的シンプルな「物理現象」と言えるのではないでしょうか?

ですので「幸せ」という感情は、確かに「存在する」と言えるのでは? という論です。

一方、恋愛、例えば、好きな相手にドキドキするのはドーパミンのよるもの、というのが定説です。ですが、恋愛って、「会ってドキドキ」だけなないですよね? 独占欲、執着、嫉妬……、多数の感情が入り混じった複合概念といえるのではないでしょうか?

すなわち物理現象としての「恋愛」は、あまりに複雑過ぎて定義しきれない、ということになるのでは?

これを文学的な立場から考えると、嘘や虚構ではないが、人によって、あるいは宗教によって、その定義が異なる、ということになりませんか? だからこそ、あまり安易に使うべきではない、というのが私の結論です。まーー、「○○ちゃんが好き」とか、ついつい書いちゃいますけどね。

その他の方が長いですが、ひとまず、課題に沿って。

(1)あなたが魅力的に感じた、印象に残った表現

「その日は命日だったんだ。生まれなかった僕たちの子供の。僕の心変わりのせいで彼女が殺した哀れな水子の。だから、母と子は同じ日に死んだんだ。……」

あえて、セリフをしつこく繰り返している。どちらかと言えば中山可穂の表現力というより、自身の体験に基づき「シャレにならない」と思ったからです。

(2)最後に深町遼は、柳原百合子になんと声を……

「さあ、百合子、しよう!」

深町が服を脱いで裸になったというのは、望んではいても満たされない欲望、百合子とのセックスを夢想していた、という予想です。

(3)その他

予想していたものとは少し違いましたが、一気に(多分、一時間半くらい)で読みました。文体が安定していて、とても読みやすかったです。もう少し若い人かと思いましたが六十代。基本的な国語力の高さが印象的です。私なら、もう少し言葉に凝るのですが、かえってシンプルなのがいいと感じました。

ストリーについていえば、甘く悲しい恋の物語ではなく、かなりハードなところが面白い。先は読めるのに、息もつかせない運びも上手い。

百合子はツンデレ、「書け」などと叱咤しているけれど、実は深く深く深町を愛していた(=執着していた)のだと思います。だからこそ、私は深町のポジションに憧れます。ここまで強く女性に愛されてみたい。同性愛者の彼女が男性の自分に執着してくれたのだから、なおのこと。そこまで大きなものを貰えるのなら自殺で人生を終えたとしても大満足だと思うのです。

ただ、ですね。これはあくまでフィクション、ファンタジーだと思うのです。現実の女性はもっと、もっと現実的。リアル百合子は同性愛のことなど隠して深町と結婚していたのでは? となると、物語になりませんが……。

一点、エンディングでの百合子の死はどうでしょう? 少々、予定調和だった気がするのです。私なら、何事もなかったように彼女はホームレスを続けていく、というような終わり方にすると思うのです。

ちなみに、出版界のリアルってこんな感じだったんでしょうか? 私が知るのは朝日出版、女性編集者の知り合いもいますが、弱小もいいところですから、接待なんて多分なかった。でも、大手出版社、本が売れた古き良き時代は、今のTVみたいだったのかもしれません。その分、スキャンダルも多かったでしょうが、まーー、うまく蓋をしていた? 昔なので今ほどハラストメントに周りが鋭敏に反応しなかったのかな。

作家の実相ですが、どうなんでしょ? まーー、自殺した人も多いのは事実なんですけどねー 自身を考えると「書けない」なんてあり得ない。だいたい、連続モノでもなんでも完全なプロットが出来上がらないと書き始めないし、プロローグ書いたら、次にエピローグ書いてますからねw 月たった五十枚だと! その気になれば千枚書いてやんよ。プロってそんなもんじゃないの?

プライベートが作風に影響が及ぶというのは、 SF作家の平井和正を思い出しました。大ファンだったのですが、文庫本が出るたび、内容が暗くつまらなくなってきました。後から聞いた話だと、そのころ彼はカルト紛いの宗教に被れていたそうな。

蛇足となりますが、脚本を書いてみてよく分かりました。「一人でよいものは書けない」。小説もしかりだと思います。作家と編集者は二人三脚です。ただし「うーーん、なんか違うだよねー」なんて言う編集者はゴミ。百合子のように的確な赤を入れられてこそのプロだと思います。

---------

で、ものはついでで恐縮ですが、感想から外れます。

(A)性的マイノリティについて

普通に男と女を描いても「つまならい」とどうしても考えてしまい、同性愛者(女女、男男)やトランスものが多い私です。本作については同性愛がテーマというより、モチーフ的な位置付けだったと思います。他の作品については、そこをメインに描いているものもあるのでしょうか?

この方向性の作品、時代の変化に伴い、どう描くのか? が悩ましくなってきました。ある作品で「女の子を好きなったのではなく、たまたま好きになったのが女の子」という主旨の表現を使いました。ストーリーの流れからすると、そう書くのが自然ではあったのですが、同性愛者の方はどう捉えるか? が気になっていました。

「なろう」の友人でGIDだとカミングアウトされている人がいます。その方に、それとなく聞いてみると「性的指向が同性に多少向いている自身からしても、気になる表現とは言えない」とのことでした。ホッ。

(B)愛、恋愛について

以前、伊藤整の「愛というのは、執着という醜いものにつけた仮の、美しい嘘の呼び名だ」という言葉を引用したのの続きです。

精神医学、性格心理学によると「幸せ」という感情は脳内にオキシトシンというホルモンが分泌されることによる、とのことです。もちろん、このホルモンだけではなく、ドーパミン、セロトニンなども関係するようですが、脳科学的にみて、比較的シンプルな「物理現象」と言えるのではないでしょうか?

ですので「幸せ」という感情は、確かに「存在する」と言えるのでは? という論です。

一方、恋愛、例えば、好きな相手にドキドキするのはドーパミンのよるもの、というのが定説です。ですが、恋愛って、「会ってドキドキ」だけなないですよね? 独占欲、執着、嫉妬……、多数の感情が入り混じった複合概念といえるのではないでしょうか?

すなわち物理現象としての「恋愛」は、あまりに複雑過ぎて定義しきれない、ということになるのでは?

これを文学的な立場から考えると、嘘や虚構ではないが、人によって、あるいは宗教によって、その定義が異なる、ということになりませんか? だからこそ、あまり安易に使うべきではない、というのが私の結論です。まーー、「○○ちゃんが好き」とか、ついつい書いちゃいますけどね。

リ

リョージさん (9h9weyzm)2025/5/5 20:31削除設問1:魅力的に感じた、印象に残った表現

87頁から始まった高丘と老婆の会話は、94頁で初めて老婆の正体が元編集者であることを明かしている。会話をミステリー風に進行させ、「アドバイスが欲しいならワイン1本持ってきな」と粋なオチを付けているところが素敵です。

「ブルゴーニュの赤。フルボディ。オープナーも忘れるな」

204頁 このワインが最後の最後に再度、効果的に登場する。「ブルゴーニュの赤」が。

―高丘は百合子にコートを着せかけてやり、ワインを手向けた。―

この物語がワインに始まり、ワインに終わっているのも洒落ています。

97頁の百合子と高丘の会話

「わたしはじゃがいもより、さつまいもが好きでね」

高丘はその言葉の真意をはかりかねた。

「そうか。男より仕事のほうがおもしろかったんだね」

百合子は曖昧な笑い方をして、まあな、と言った。

152頁の百合子と遼の会話

「わたしはじゃがいもより、さつまいもが好きなんです」

「それはつまり……男より女のほうが好きだということ?」

トランスジェンダーを比喩表現し、さらに前者を後者の布石にしているところが見事です。

前者で高丘に勘違いさせているところが心憎い。

201頁 ……でもこの原稿は、高丘が生まれて初めて命をかけて魂込めて書いたものなのだ。百合子に読んでもらいたくて、百合子に褒めてもらいたくて、百合子を満足させたくて、ただその一心で書いたものだ。上の顔を窺がって汲々としているサラリーマンには渡したくない。

深町と同じ心境ではないか。読者に深町を思い出させている。

203頁 はじめに茶色の手があらわれた。それから銀色の蓬髪が……高丘はその場を動くことができなかった。叫び出したいのを懸命にこらえ、がくがくとふるえながら、世にも美しいその光景を凝視し続けた。

百合子は墓を抱きしめるような格好で永遠の眠りについていた。墓石には深町遼の名が刻み込まれ、一片のしみもなく磨き上げられていた。高丘の目から涙が溢れ出たのは、立て掛けられたいくつもの卒塔婆を見たときだった。そこには彼にも読んだ覚えのある深町の小説の一節が、びっしりと書き込まれていたのである。

設問2:最後に深町遼は、柳原百合子になんと声をかけたのでしょうか?

「待ってるよ!」

百合子は、今度遼に会うときは、じゃがいもが好きになる心を持った女性になるように願掛けをしながら毎日毎日墓石を磨き続けた。疲れたら卒塔婆に好きだった小説の一節を書いた。そして、ある日、大雪がとうとう遼との再会のチャンスを作ってくれた。

「ずいぶん遅かったじゃないか」

遼が言うと

「願掛けをしていたの。だから約束の100本目を書いてください」

と言って百合子は遼に原稿用紙を渡した。原稿用紙の中には汚れているものもあった。二人の年齢は、あの時からほとんど年を取っていなかった。ただ、遼は筋肉質の健康的な若々しい体になっている。百合子が訊くと遼は100本目を書くために毎日筋トレをしていたのだと答えた。

「ここでは原稿用紙が手に入らないんだよ。……」

「あなたは私じゃなくて原稿用紙を待ってたの?」

二人は楽しそうに笑った。

設問3:その他、自由な感想

第一報でも書きましたが、この作品の素晴らしさは、「高丘と百合子の話」と「百合子と遼」の話の二部構成にしている手法だと思います。

― 第十章

「わたしの話はこれでおしまいさ」

百合子が開けそめた空を眺めて静かに言った。―

これを見て、私はホットしました。悪夢から覚めた時の気持ちでした。

ここから終わりまでの9頁を読んで、「小説っていいなぁ」「人間っていいなぁ」と感じました。百合子の美しい死が残酷な遼の死を完璧に浄化している。もし、遼が飛び降りた直後に百合子が飛び降りていたら、単なる強烈な物語で終わっているだろう。

RYOさん:深町遼、いい名前ですね。ひょっとしてペンネーム「RYO」はここから生まれたのですか?

87頁から始まった高丘と老婆の会話は、94頁で初めて老婆の正体が元編集者であることを明かしている。会話をミステリー風に進行させ、「アドバイスが欲しいならワイン1本持ってきな」と粋なオチを付けているところが素敵です。

「ブルゴーニュの赤。フルボディ。オープナーも忘れるな」

204頁 このワインが最後の最後に再度、効果的に登場する。「ブルゴーニュの赤」が。

―高丘は百合子にコートを着せかけてやり、ワインを手向けた。―

この物語がワインに始まり、ワインに終わっているのも洒落ています。

97頁の百合子と高丘の会話

「わたしはじゃがいもより、さつまいもが好きでね」

高丘はその言葉の真意をはかりかねた。

「そうか。男より仕事のほうがおもしろかったんだね」

百合子は曖昧な笑い方をして、まあな、と言った。

152頁の百合子と遼の会話

「わたしはじゃがいもより、さつまいもが好きなんです」

「それはつまり……男より女のほうが好きだということ?」

トランスジェンダーを比喩表現し、さらに前者を後者の布石にしているところが見事です。

前者で高丘に勘違いさせているところが心憎い。

201頁 ……でもこの原稿は、高丘が生まれて初めて命をかけて魂込めて書いたものなのだ。百合子に読んでもらいたくて、百合子に褒めてもらいたくて、百合子を満足させたくて、ただその一心で書いたものだ。上の顔を窺がって汲々としているサラリーマンには渡したくない。

深町と同じ心境ではないか。読者に深町を思い出させている。

203頁 はじめに茶色の手があらわれた。それから銀色の蓬髪が……高丘はその場を動くことができなかった。叫び出したいのを懸命にこらえ、がくがくとふるえながら、世にも美しいその光景を凝視し続けた。

百合子は墓を抱きしめるような格好で永遠の眠りについていた。墓石には深町遼の名が刻み込まれ、一片のしみもなく磨き上げられていた。高丘の目から涙が溢れ出たのは、立て掛けられたいくつもの卒塔婆を見たときだった。そこには彼にも読んだ覚えのある深町の小説の一節が、びっしりと書き込まれていたのである。

設問2:最後に深町遼は、柳原百合子になんと声をかけたのでしょうか?

「待ってるよ!」

百合子は、今度遼に会うときは、じゃがいもが好きになる心を持った女性になるように願掛けをしながら毎日毎日墓石を磨き続けた。疲れたら卒塔婆に好きだった小説の一節を書いた。そして、ある日、大雪がとうとう遼との再会のチャンスを作ってくれた。

「ずいぶん遅かったじゃないか」

遼が言うと

「願掛けをしていたの。だから約束の100本目を書いてください」

と言って百合子は遼に原稿用紙を渡した。原稿用紙の中には汚れているものもあった。二人の年齢は、あの時からほとんど年を取っていなかった。ただ、遼は筋肉質の健康的な若々しい体になっている。百合子が訊くと遼は100本目を書くために毎日筋トレをしていたのだと答えた。

「ここでは原稿用紙が手に入らないんだよ。……」

「あなたは私じゃなくて原稿用紙を待ってたの?」

二人は楽しそうに笑った。

設問3:その他、自由な感想

第一報でも書きましたが、この作品の素晴らしさは、「高丘と百合子の話」と「百合子と遼」の話の二部構成にしている手法だと思います。

― 第十章

「わたしの話はこれでおしまいさ」

百合子が開けそめた空を眺めて静かに言った。―

これを見て、私はホットしました。悪夢から覚めた時の気持ちでした。

ここから終わりまでの9頁を読んで、「小説っていいなぁ」「人間っていいなぁ」と感じました。百合子の美しい死が残酷な遼の死を完璧に浄化している。もし、遼が飛び降りた直後に百合子が飛び降りていたら、単なる強烈な物語で終わっているだろう。

RYOさん:深町遼、いい名前ですね。ひょっとしてペンネーム「RYO」はここから生まれたのですか?

由

由宇さん (9el8aeim)2025/5/8 21:57削除【卒塔婆小町】 感想 by 由宇

卒塔婆小町と浮舟の根底に通暁するテーマを見つけました。

まず、亮さんの設問回答の前にそのことから述べることをご容赦ください。

それは「美と死」である。

「オペラ座の怪人」にも通じ

「火垂るの墓」にも通じるものである。

美と死は対局をなすものではないと思います。

もし、死をもって美を残す としたら、人間はどういう行動を選ぶのだろうか。

そう思えば、

「百合子の深町亡き後の行動」

「 文音の数奇な三角恋愛関係の落とし後として生まれた碧生の出産」

これらは、言うなれば『命がけの自殺』と名付けられないか。

その意味は、「死を覚悟をもって受け入れる」「死へ自分のベクトルをあわせていく」という定義である。

=生きるために命をかけた結果、最終的に絶望を永遠に受け入れ、それを歩む選択をする=

汎用されている「自殺」とは異なり、積極的に死をむかえていく。抗わない清々しさ、

は美しいさを醸し出す。

花は人に尽くしきることだからこそ美しいそうだ。

「(花は)与え続けるから美しい」花の美しさは、その存在そのものが他者に何かを与え、何も見返りを求めないからこそ、輝く。

人間もまた同様で、「与え続ける」という行為が、自己の消耗に繋がるが、その姿が純粋で美しい。

花の存在は周囲に深い感動や変化を与える。

これは愛や献身

そして人間関係性においても同じことが言える。

「大地に花。 ヒトに愛。」 とはよくいったものだ(某福祉法人の理念です)

~ (中山風に書いてみました♪)

たとえば、寒椿

誰にも見つけられない

ただそこにあるだけ。

生きようとも、枯れようともせずに、

風を受けて、震えている。

誰かを待っていたのかもしれないし、

もう誰も、来ないことを知っていたのかもしれない。

悲しみではない。

そういうふうに、生まれてきただけ。

その姿があまりにも静かで、

あまりにも潔くて、清々しい。

私は少しだけ、

死んでもいいと思えた。

~

「人につくす」

と言う、スピリッツの極みが「真愛」「純愛」と呼ばれるものの本質だと感じる。

中山作品は、その正体をいつも表現しつくしている。ジェンダーや同性愛しか

純愛を語れなくなっているのかもしれないし

打算的恋愛がはびこる世俗においては、マイノリテイの間にしか存在しえなくなったのかもしれない。

<問1>

社会的な規範や常識から外れた関係性の中にこそ、真実の愛や純粋さが存在することが示されている

深町の言葉は、死をもってしても百合子への想いを伝えようとする、究極の愛の形を表現していると感じた。

(遺言というか、来るべき自分の運命を示唆した予言ともいえなくないか)

この言葉が印象であった。↓

「あなたは骨の髄まで編集者だね。おそろしい人だ。そんな女に十年間も恋焦がれてきた僕の骨は、紙とインクの匂いがするだろう。あなたの好きな原稿の匂いがするだろう。

最後の一本は僕の骨で満足してくれ。僕が死んだら僕の骨を抱きしめてくれ」

<問2>

「僕は、ずっと待ってるよ。」

<自由感想>

シェイクスピアの特徴は、仮面の使用にあります。

中山可穂もまた、登場人物がしばしば演じる(虚構を抱えている)という点で、演劇性を帯びた語りだと、シェークスピアを彷彿しました。

=死と超越

シェイクスピアの悲劇では死は決定的なものですが、その向こうに人間の尊厳が見える。

中山作品も死や喪失を主題にしつつ、超越や神秘性(たとえば、マイノリテイ、芸術など)を媒介にしている。

この点でも、「悲しみの果てに一筋の光を見る」感覚が共通していると思う。

中山可穂の文学には、激情と理性、苦悩と美、愛と喪失、生と死がせめぎ合う場があり、そこにはシェイクスピアの「悲喜劇的な構造」が明確に息づいているのでは。

彼女の小説世界は、現代日本における「私的なシェイクスピア劇場」と呼んでも過言ではないと思えた。

卒塔婆小町と浮舟の根底に通暁するテーマを見つけました。

まず、亮さんの設問回答の前にそのことから述べることをご容赦ください。

それは「美と死」である。

「オペラ座の怪人」にも通じ

「火垂るの墓」にも通じるものである。

美と死は対局をなすものではないと思います。

もし、死をもって美を残す としたら、人間はどういう行動を選ぶのだろうか。

そう思えば、

「百合子の深町亡き後の行動」

「 文音の数奇な三角恋愛関係の落とし後として生まれた碧生の出産」

これらは、言うなれば『命がけの自殺』と名付けられないか。

その意味は、「死を覚悟をもって受け入れる」「死へ自分のベクトルをあわせていく」という定義である。

=生きるために命をかけた結果、最終的に絶望を永遠に受け入れ、それを歩む選択をする=

汎用されている「自殺」とは異なり、積極的に死をむかえていく。抗わない清々しさ、

は美しいさを醸し出す。

花は人に尽くしきることだからこそ美しいそうだ。

「(花は)与え続けるから美しい」花の美しさは、その存在そのものが他者に何かを与え、何も見返りを求めないからこそ、輝く。

人間もまた同様で、「与え続ける」という行為が、自己の消耗に繋がるが、その姿が純粋で美しい。

花の存在は周囲に深い感動や変化を与える。

これは愛や献身

そして人間関係性においても同じことが言える。

「大地に花。 ヒトに愛。」 とはよくいったものだ(某福祉法人の理念です)

~ (中山風に書いてみました♪)

たとえば、寒椿

誰にも見つけられない

ただそこにあるだけ。

生きようとも、枯れようともせずに、

風を受けて、震えている。

誰かを待っていたのかもしれないし、

もう誰も、来ないことを知っていたのかもしれない。

悲しみではない。

そういうふうに、生まれてきただけ。

その姿があまりにも静かで、

あまりにも潔くて、清々しい。

私は少しだけ、

死んでもいいと思えた。

~

「人につくす」

と言う、スピリッツの極みが「真愛」「純愛」と呼ばれるものの本質だと感じる。

中山作品は、その正体をいつも表現しつくしている。ジェンダーや同性愛しか

純愛を語れなくなっているのかもしれないし

打算的恋愛がはびこる世俗においては、マイノリテイの間にしか存在しえなくなったのかもしれない。

<問1>

社会的な規範や常識から外れた関係性の中にこそ、真実の愛や純粋さが存在することが示されている

深町の言葉は、死をもってしても百合子への想いを伝えようとする、究極の愛の形を表現していると感じた。

(遺言というか、来るべき自分の運命を示唆した予言ともいえなくないか)

この言葉が印象であった。↓

「あなたは骨の髄まで編集者だね。おそろしい人だ。そんな女に十年間も恋焦がれてきた僕の骨は、紙とインクの匂いがするだろう。あなたの好きな原稿の匂いがするだろう。

最後の一本は僕の骨で満足してくれ。僕が死んだら僕の骨を抱きしめてくれ」

<問2>

「僕は、ずっと待ってるよ。」

<自由感想>

シェイクスピアの特徴は、仮面の使用にあります。

中山可穂もまた、登場人物がしばしば演じる(虚構を抱えている)という点で、演劇性を帯びた語りだと、シェークスピアを彷彿しました。

=死と超越

シェイクスピアの悲劇では死は決定的なものですが、その向こうに人間の尊厳が見える。

中山作品も死や喪失を主題にしつつ、超越や神秘性(たとえば、マイノリテイ、芸術など)を媒介にしている。

この点でも、「悲しみの果てに一筋の光を見る」感覚が共通していると思う。

中山可穂の文学には、激情と理性、苦悩と美、愛と喪失、生と死がせめぎ合う場があり、そこにはシェイクスピアの「悲喜劇的な構造」が明確に息づいているのでは。

彼女の小説世界は、現代日本における「私的なシェイクスピア劇場」と呼んでも過言ではないと思えた。

リ

リョージさん (9h9weyzm)2025/5/9 21:35削除「浮船」をもう一度読みました。

わたしがギューしようと差し伸べた手を振り払って、薫子おばさんはふいに強い声で叫ぶように言った。

「親孝行なんかするな。そんなに早く大人になるな。家出しろ。叛乱を起こせ。どこでも好きなところへ、どこまでも遠くへ行くんだ」

このエンディングを読んで「小説っていいなぁ」「人間っていいなぁ」と叫びたくなりました。

わたしがギューしようと差し伸べた手を振り払って、薫子おばさんはふいに強い声で叫ぶように言った。

「親孝行なんかするな。そんなに早く大人になるな。家出しろ。叛乱を起こせ。どこでも好きなところへ、どこまでも遠くへ行くんだ」

このエンディングを読んで「小説っていいなぁ」「人間っていいなぁ」と叫びたくなりました。

れ

れんれんさん (9hzdfoue)2025/5/18 16:47削除名前も知らなかった作家で初めて読みました。

ストーリー展開、文体、愛についてのテーマの取り方、どれも苦手で、表題作『弱法師』と課題の『卒塔婆小町』だけを読んで『浮舟』は読む気になれませんでした。

問《①中山可穂作品は、情景や状況、人物像や心の動きが、丁寧に言葉を選んで表現されていると感じます。》

とありますが、丁寧な表現とは思えませんでした。心情表現でも、場面や背景の表現でも作品全体に長々とした比喩が多用されていて、くどい感じがしました。比喩自体が優れていても、どこで、どのぐらい用いるかがいかに大切かということを、中山作品を読んで気づかされました。言葉を丁寧に選んでいるというより、言葉をこねくり回しすぎているように思えてなりませんでした。

問①あなたが魅力的に感じた、印象に残った表現はありましたか?

いいなと思った表現はなかったです。

しゃべりすぎな文章という印象です。

問②最後に深町遼は、柳原百合子になんと声をかけたのでしょうか?

「来世でなら100本目が書けるかも……。来世で……。」

かなぁー?

ストーリー展開、文体、愛についてのテーマの取り方、どれも苦手で、表題作『弱法師』と課題の『卒塔婆小町』だけを読んで『浮舟』は読む気になれませんでした。

問《①中山可穂作品は、情景や状況、人物像や心の動きが、丁寧に言葉を選んで表現されていると感じます。》

とありますが、丁寧な表現とは思えませんでした。心情表現でも、場面や背景の表現でも作品全体に長々とした比喩が多用されていて、くどい感じがしました。比喩自体が優れていても、どこで、どのぐらい用いるかがいかに大切かということを、中山作品を読んで気づかされました。言葉を丁寧に選んでいるというより、言葉をこねくり回しすぎているように思えてなりませんでした。

問①あなたが魅力的に感じた、印象に残った表現はありましたか?

いいなと思った表現はなかったです。

しゃべりすぎな文章という印象です。

問②最後に深町遼は、柳原百合子になんと声をかけたのでしょうか?